Corps

humain et santé |

|---|

|

I- Les caractéristiques du réflexe myotatique

1- Un exemple de réponse réflexe : le maintien de la posture

Extrait du manuel SVT de 1èreS Bordas 2007 p185

Extrait du manuel SVT de 1èreS Bordas 2007 p190

Extrait du manuel SVT de 1èreS Nathan 2007 p127

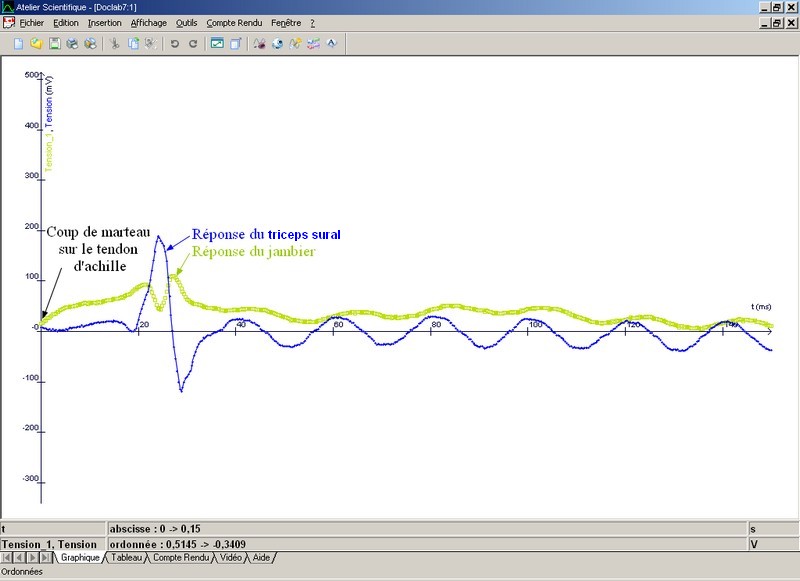

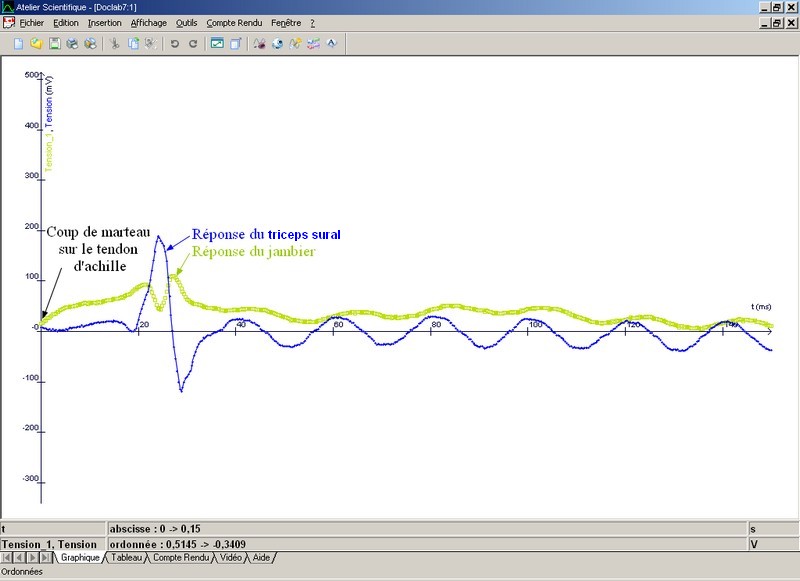

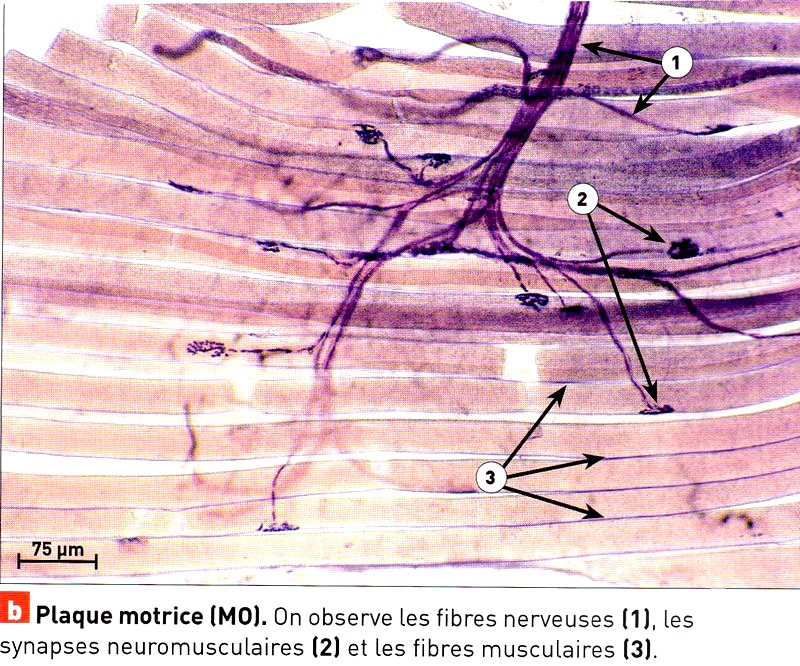

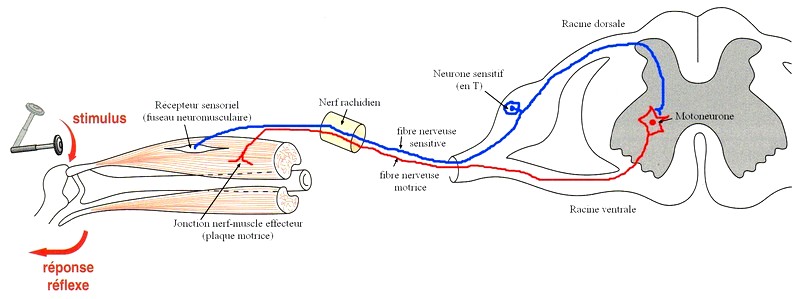

Le maintien de la posture est assuré par des réflexes myotatiques, c'est à dire la contraction involontaire de muscles déclenchée par leur propre étirement. Le fuseau neuromusculaire est le récepteur sensoriel du muscle. Il émet un message nerveux sensitif en réponse à un étirement. Les fibres nerveuses motrices sont en contact avec les fibres musculaires au niveau des plaques motrices. |

Doc d'appel :

Extrait du manuel SVT de 1èreS Bordas 2007 p188

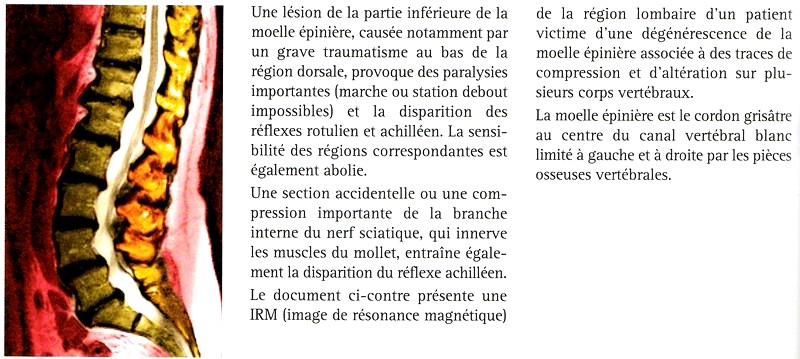

Pb : Les cas cliniques de lésion de la moelle épinière montrent clairement l'implication de la moelle épinière dans l'élaboration des réflexes. Quel rôle joue exactement ce centre nerveux ?

2- Le centre nerveux des réflexes myotatiques

Activité : observation d'une coupe de moelle épinière de petit mammifère et analyse des expériences historiques de Magendie

EXPERIENCES DE MAGENDIE 1822

Le texte ci-dessous est un extrait du journal de physiologie expérimentale de Magendie écrit en 1822. Ces expériences sont restées célèbres car il a été le premier à établir le sens de circulation des messages nerveux dans les racines des nerfs rachidiens.

« Depuis longtemps, je désirais faire une expérience dans laquelle je couperais sur un animal les racines postérieures des nerfs qui naissent de la moelle épinière…

…J’eus alors sous les yeux les racines postérieures des paires lombaires et sacrées, en les soulevant successivement avec les lames de petits ciseaux, je pus les couper d’un côté, la moelle restant intacte.

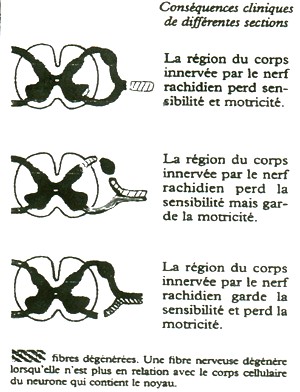

Le membre correspondant au nerf coupé était insensible aux piqûres et aux pressions, il me paraissait immobile, mais bientôt, je le vis se mouvoir d’une manière très apparente, bien que la sensibilité y fût toujours éteinte.

Enfin, je coupais les racines antérieures en laissant intactes les postérieures. Comme dans les expériences précédentes, je ne fis la section que d’un côté, afin d’avoir un terme de comparaison. Le membre était complètement immobile et flasque tandis qu’il conservait une sensibilité. J’ai coupé à la fois les racines postérieures et antérieures : il y eut perte de sentiment et de mouvement. »

- Quel est le témoin dans les expériences de Magendie ? Proposez une hypothèse expliquant les résultats de Magendie.

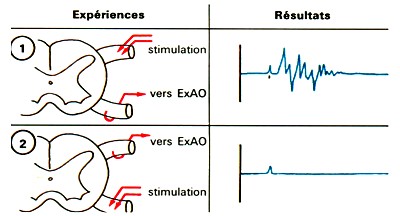

AUTRES EXPERIENCES PLUS RECENTES

Après section des racines d’un nerf rachidien, on porte une stimulation électrique sur les fibres d’une des racines. On recherche alors le passage d’un message nerveux sur l’autre racine grâce à une électrode réceptrice reliée à un oscillographe.

Le petit événement électrique visible au début de chaque enregistrement est l’artefact de stimulation.

- Décrivez et interprétez méthodiquement chacune des expériences présentées.

- En fonction de ces résultats validez ou non votre hypothèse.

- Complétez votre schéma bilan.

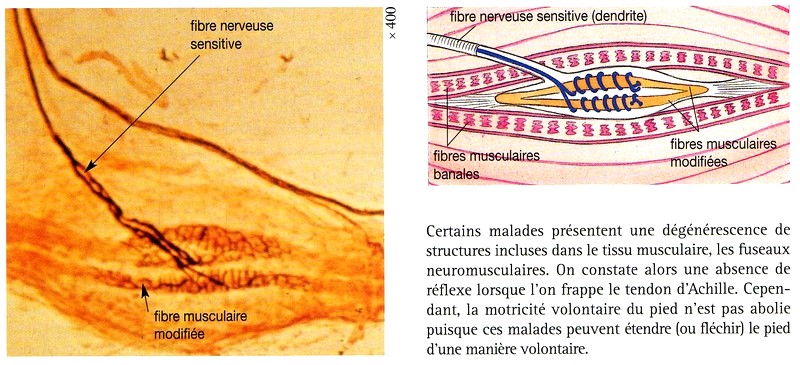

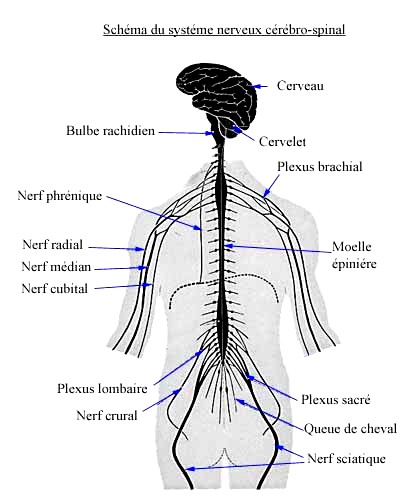

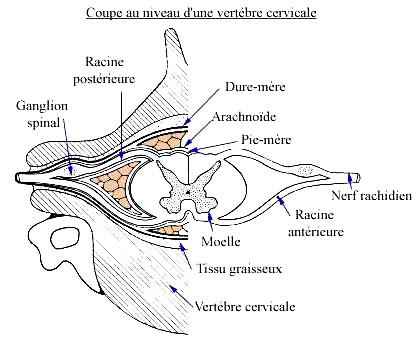

Les neurones afférents relient les récepteurs musculaires à la moelle épinière. Les corps cellulaires de ces neurones sont situés dans les ganglions rachidiens. Leurs prolongements cytoplasmiques gagnent la moelle par la racine dorsale, pénètrent dans la substance grise et établissent des connexions synaptiques avec les dendrites ou les corps cellulaires des motoneurones. Les neurones efférents ou motoneurones relient la moelle aux cellules musculaires. Leur axone (= fibre nerveuse) emprunte la racine ventrale de la moelle épinière pour rejoindre le muscle stimulé au niveau de la plaque motrice. |

3- Un fonctionnement coordonné des muscles

Activité : cf TP20 + Logiciel de P.Cosentino permettant de simuler les expériences de Sherrington sur l'étirement du quadriceps chez le chat.

http://www.ac-nice.fr/svt/productions/fiche.php?numero=25

Bilan

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0027-3

Extrait du manuel SVT de 1èreS Bordas 2007 p197

Le circuit excitateur monosynaptique est doublé d'un circuit inhibiteur polysynaptique de manière à faire chuter le tonus du muscle antagoniste. Au niveau de la moelle épinière, c'est un interneurone qui assure cette fonction inhibitrice. |

Pb : Quelle est la nature précise des messages nerveux ?

II- Nature, propagation et traitement des messages nerveux

1- Naissance et conduction du message nerveux

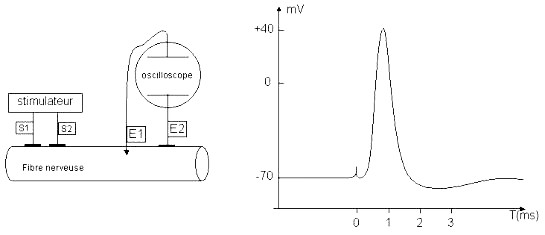

Source : http://ticemed.chusa.jussieu.fr/www_poly_interactif/neurophysio/figures/fig0201.png

Source : A. Gallien

Lien vers une animation réalisée par Claude Perrin sur la conduction des messages nerveux

Extrait du manuel SVT de 1èreS Bordas 2007 p204-205

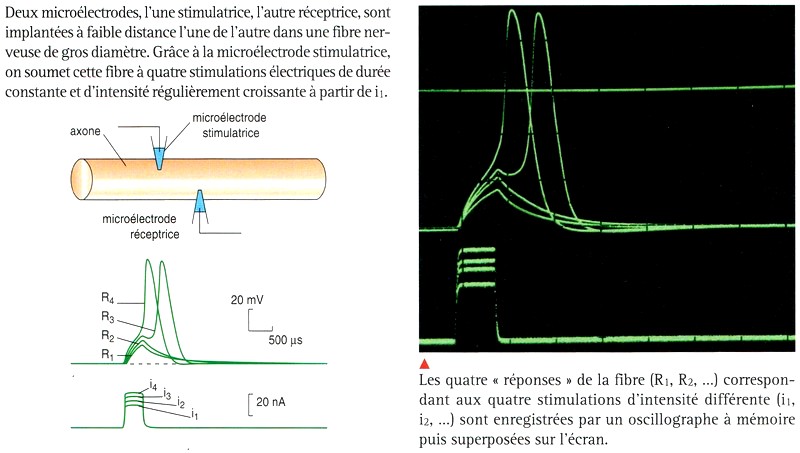

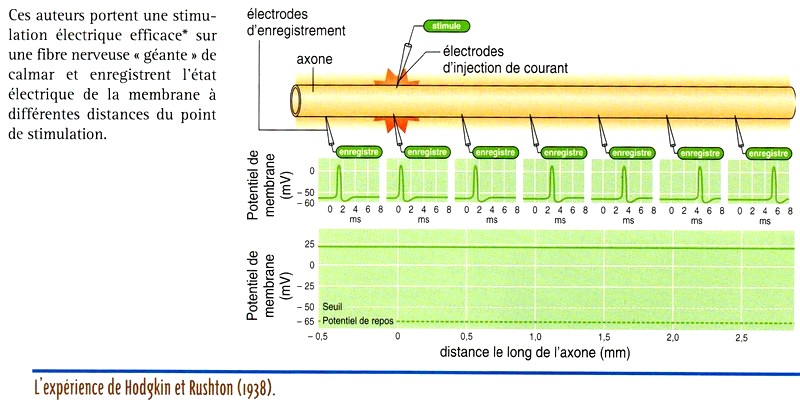

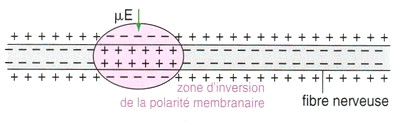

L'intérieur d'une cellule vivante est électronégatif par rapport à l'extérieur : cette différence de potentiel (-70 mv) correspond au potentiel de repos ou potentiel de membrane. Les messages nerveux sont constitués par une salve de potentiels d'actions correspondant à des inversions brutales de la polarisation membranaire. Il existe une valeur seuil de dépolarisation au dessous de laquelle, aucun potentiel d'action ne peut être déclenché. Au dessus du seuil, un potentiel d'action naît et se propage sans atténuation tout au long de la fibre, de part et d'autre du point de stimulation. |

2- Le codage du message nerveux

Extrait du manuel SVT de 1èreS Bordas 2007 p206

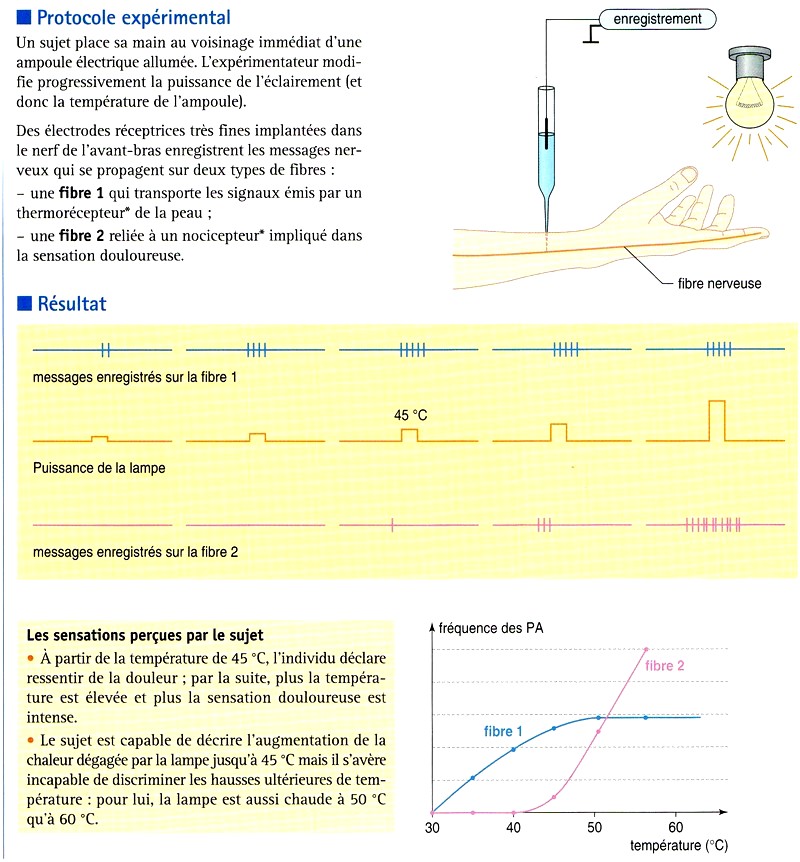

Au niveau d'une fibre nerveuse, les messages nerveux sont codés en modulation de fréquence : plus un récepteur sensoriel est stimulé, plus il y a de potentiels d'actions émis sur la fibre sensitive. Au niveau d'un nerf, l'intensité de la réponse à une stimulation dépend aussi du nombre de fibres recrutées. |

III- Le fonctionnement synaptique

1- Une transmission chimique des messages nerveux

Lien vers des animations en flash :

http://svt.ac-creteil.fr/archives/Media/Med1S/Synapse/synapse.swf

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0033-2

http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/synapse/synapse.htm

Extrait du manuel SVT de 1èreS Nathan 2007 p151

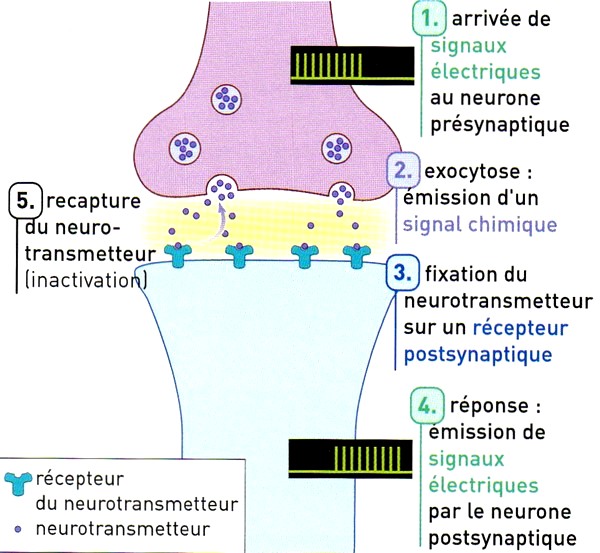

Le passage d'un message nerveux d'une cellule à l'autre se fait au niveau de synapses par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur. Cette substance, stockée dans la terminaison axonique présynaptique est libérée dans la fente synaptique à l'arrivée d'un train de potentiels d'action. Elle se fixe sur des récepteurs spécifiques membranaires du neurone postsynaptique, ce qui modifie son activité. Il existe deux types de synapses : - les synapses excitatrices : la fixation du neurotransmetteur fait naître de nouveaux potentiels d'action dans le neurone postsynaptique. - les synapses inhibitrices : la fixation du neurotransmetteur empêche l'émission de nouveaux potentiels d'action dans le neurone postsynaptique. |

Remarque : la plupart des drogues sont des neurotransmetteurs (ex : nicotine, cocaïne...)

2- L'intégration de plusieurs messages nerveux

Lien vers le logiciel somtemp : http://pedagogie.ac-amiens.fr/svt/info/logiciels/explorsn/somtmp/index.htm

Lien vers le logiciel somspat : http://pedagogie.ac-amiens.fr/svt/info/logiciels/explorsn/somspat/index.htm

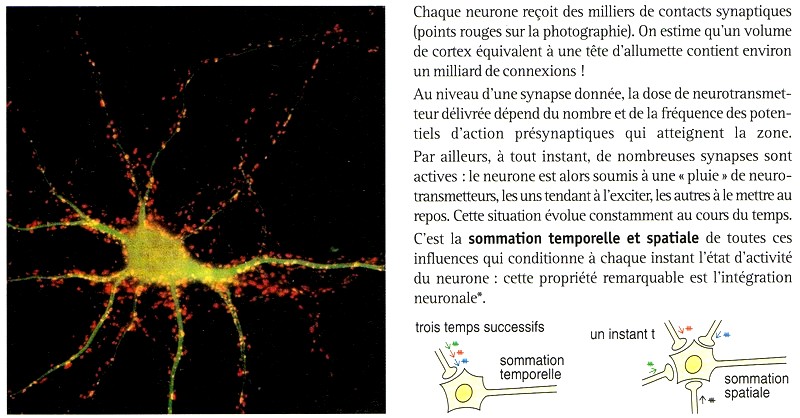

Extrait du manuel SVT de 1èreS Bordas 2007 p210

Un neurone peut être en contact de milliers d'autres neurones par le biais de synapses excitatrices ou inhibitrices. Le corps cellulaire de ce neurone va donc intégrer toutes les informations qui lui parviennent et en faire la somme. |

3- Les effets de certaines substances pharmacologiques

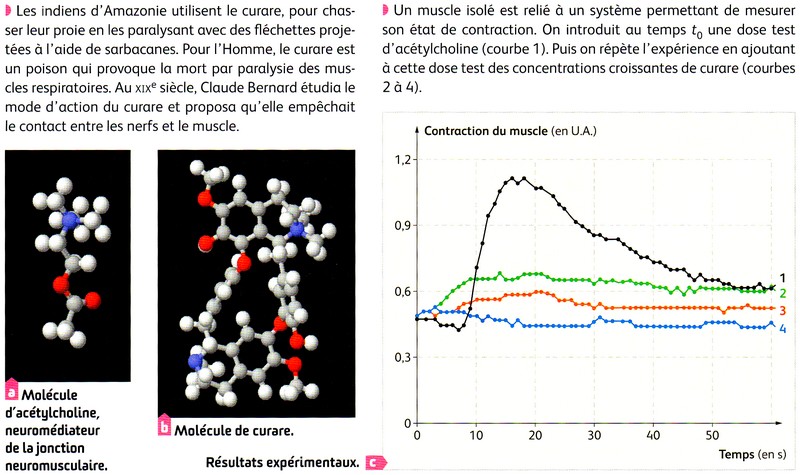

Document extrait du manuel de SVT Nathan 2012 p351

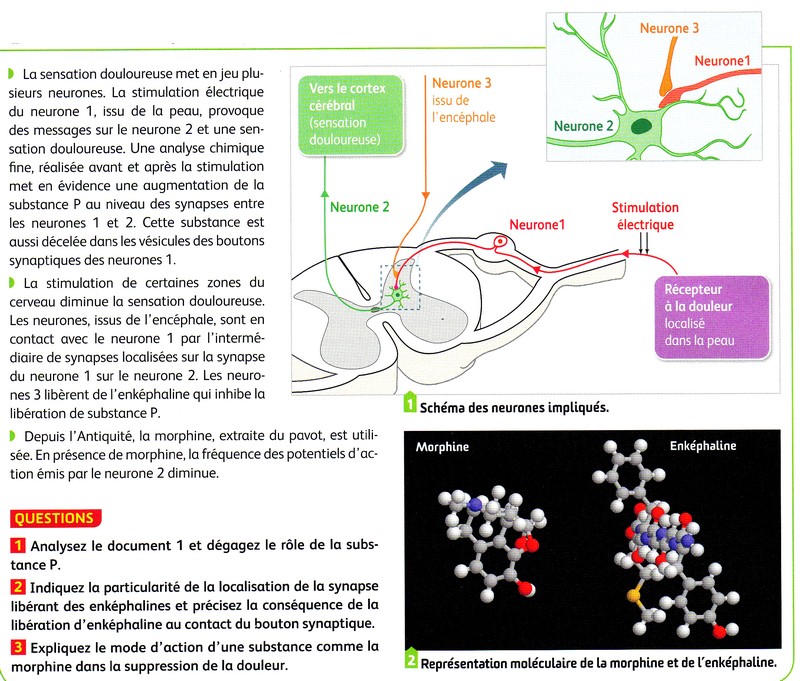

Document extrait du manuel de SVT Nathan 2012 p359

La morphine est une molécule non synthétisée par l’organisme (= exogène) dont la structure ressemble à celle des enképhalines. Elle appartient à la catégorie des opioïdes , molécules tirées du pavot comme l’héroïne. Elle se fixe sur les récepteurs à enképhalines dans la moelle épinière et mime leurs effets : c'est donc une molécule agoniste. |