LES CONTINENTS ET LEUR DYNAMIQUE |

|---|

1- Organisation de la lithosphère océanique

|

|

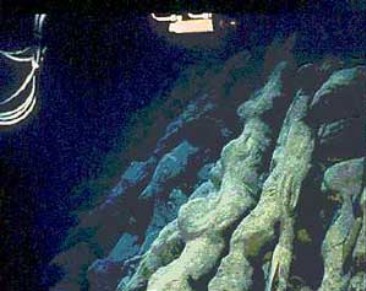

Pillow lavas sur le flanc du volcan Taehitia par

2771 m de fond. Photo : Ifremer |

Un fumeur noir témoin d'une activité

hydrothermale permettant l'installation de la vie (source) |

|

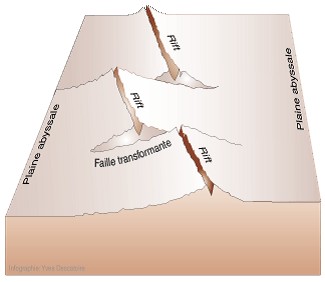

Ces chaînes linéaires présentent

fréquemment des discontinuités (tous les 10 à 100

km), les failles transformantes. L'étude de ces vallées

transversales est particulièrement intéressante car on

accède ainsi à une coupe de l'écorce terrestre. Au milieu de tous les océans, ces massifs dominent les plaines abyssales de quelque 2000 mètres et constituent donc des barrières à peu près ininterrompues pour la circulation océanique profonde. Malgré leur masse, la présence des dorsales n'a été pressentie qu'à la fin du XIXème siècle. Et il faudra attendre 1961 pour en avoir la première carte complète. C'est l'oeuvre de Marie Tharp et Bruce Heezen du Lamont Geological Observatory (Etats-Unis). C'est également Marie Tharp qui, la première, signale en 1952 l'existence d'une vallée, le rift, dans l'axe des dorsales. |

| |

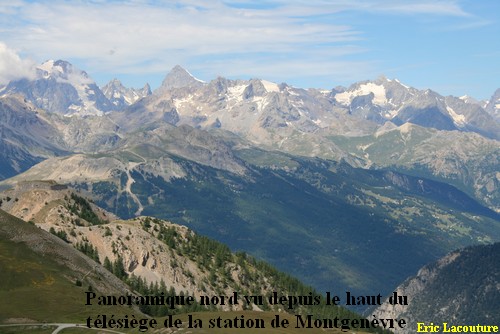

2- Un exemple d'ophiolite : le Chenaillet (Alpes)

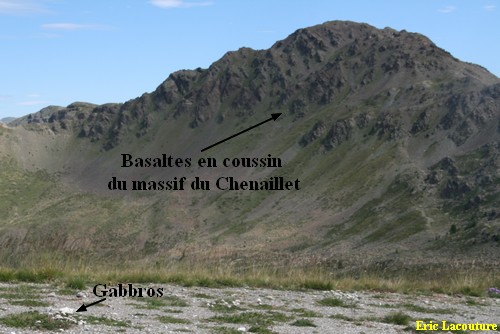

Document 1 : le massif du Chenaillet (à l'Est de Briançon, Alpes)

Le massif du chenaillet est composé de roches sombres

de couleur verdâtre, appelées depuis longtemps ophiolites en

raison de leur aspect de « peau de serpent ». Une observation

plus détaillée permet de mettre en évidence trois types

de roches : des basaltes (souvent agencés en coussins imbriqués

les uns dans les autres), des gabbros et des péridotites.

Les gabbros présentent parfois des auréoles d’amphibole

(hornblende et actinote) et de chlorite autour des pyroxènes : ces

minéraux sont caractéristiques des basses pressions et basses

températures.

Dans cette zone on trouve aussi une roche sédimentaire déformée

très particulière : la radiolarite. Cette roche est formée

par l’association de « coquilles » de radiolaires : des

éléments du plancton marin. Ce type de sédiment se

dépose de nos jours à grande profondeur dans les océans.

D'après "Comprendre et enseigner la planète terre", Caron et al, Ophrys

Radiolarite : sédiment rouge, très fin composé de tets siliceux témoins d'une sédimentation en milieu profond.

NB : dans les plaines abyssales (entre -2000 et -6000 mètres), les sédiments sont constitués par les tests calcaires ou siliceux des êtres vivants planctoniques. Au delà de 4000 mètres de profondeur, seuls les tests siliceux peuvent sédimenter car les tests carbonatés sont dissous avant d'atteindre le fond.

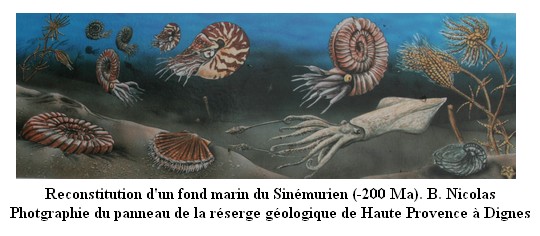

Document 2 : La dalle aux Ammonites (Dignes, réserve géologique de Haute Provence)

La dalle aux Ammonites (Dignes)

"Voila 200 Ma, la mer recouvrait toute la région

dignoise. Dans ses eaux vivaient des ammonites, des nautiles et de nombreux

lamellibranches. Sur ses fonds se déposait lentement une succession

de couches de boues calcaires argileuses. Fait exceptionnel, plus de 1500

ammonites sont venues mourir ici sur un fond marin. A leur mort, leurs corps

se sont détachés de leurs coquilles qui sont tombées

sur le fond. Emplies d'eau et de sédiments, elles se sont peu à

peu dissoutes mais les sédiments, en se transformant en roche, en

ont gardé l'empreinte. 90% de ces animaux sont des ammonites du genre

Coroniceras multicostatum, une espèce du Sinémurien. Elles

sont accompagnées de nombreux pectens, bivalves et pentacrines qui

permettent d'estimer la profondeur du fond à 250 mètres (plateau

continental)" (extrait du panneau de la réserve)

Remarque : le mécanisme de l'obduction est hors-programme

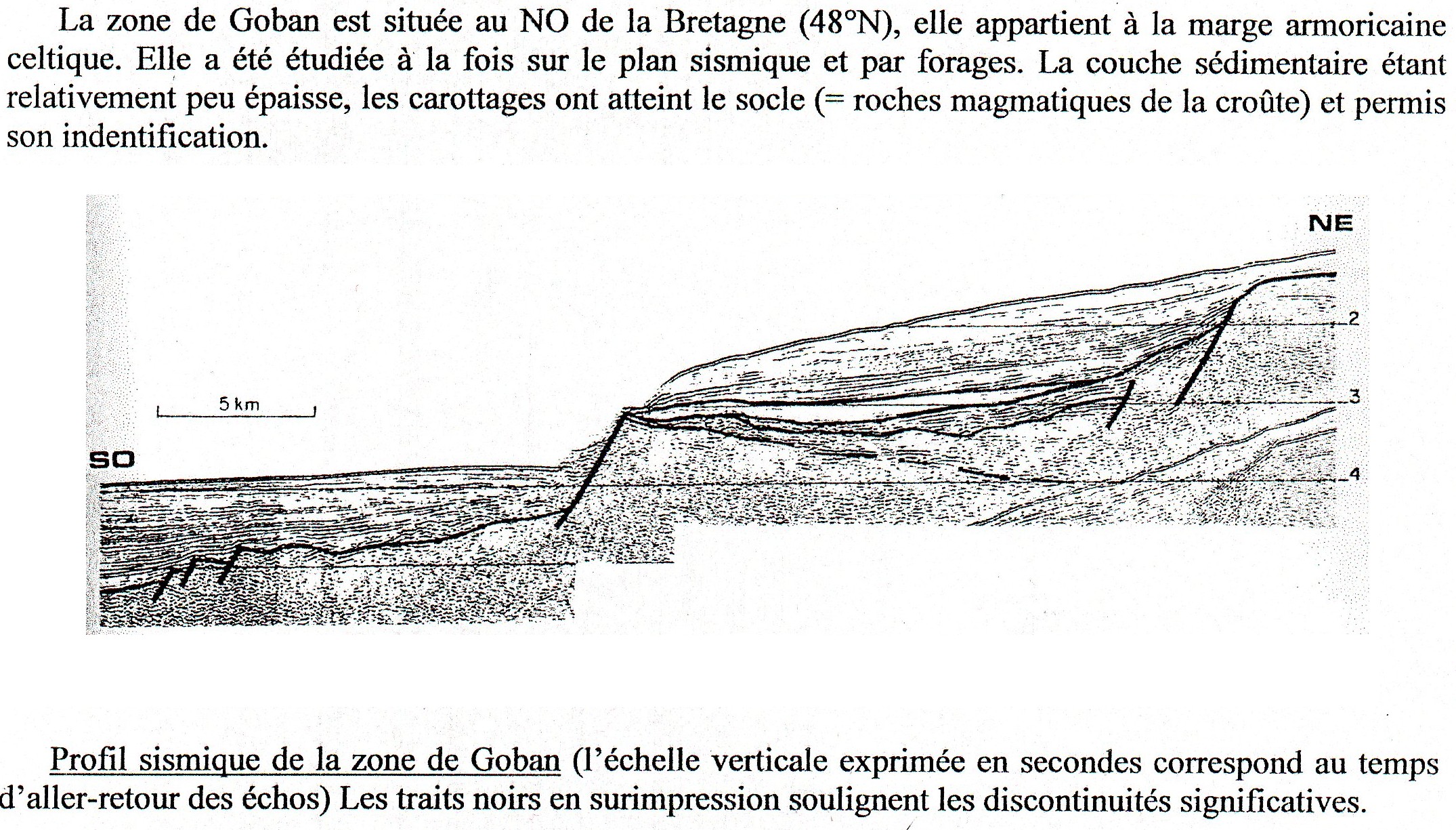

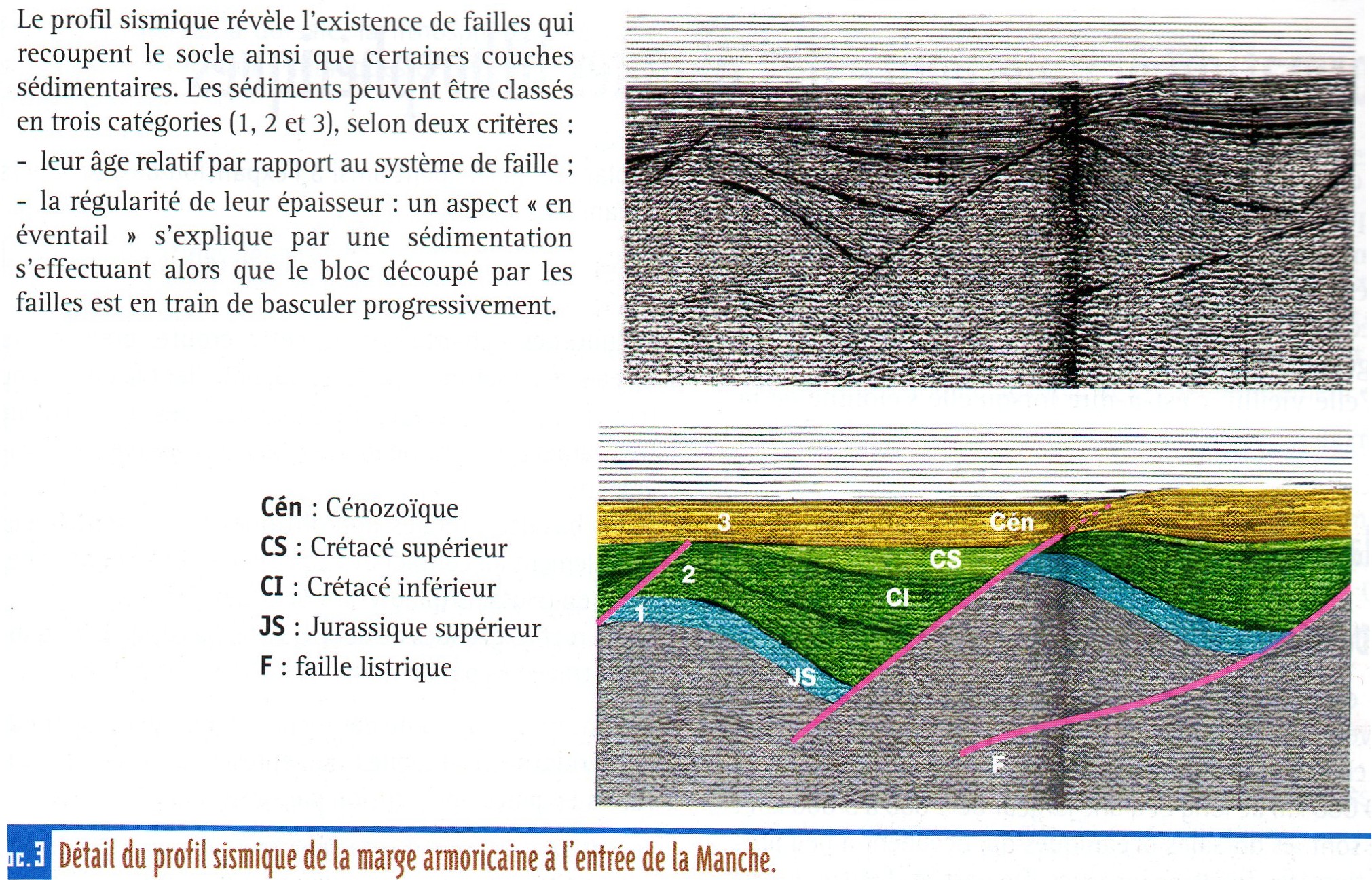

II- Les traces d'une marge continentale passive

1- Caractéristiques d'une marge passive

|

|

|

|

Extrait du manuel de 1ère S Bordas 2007 p 313

| |

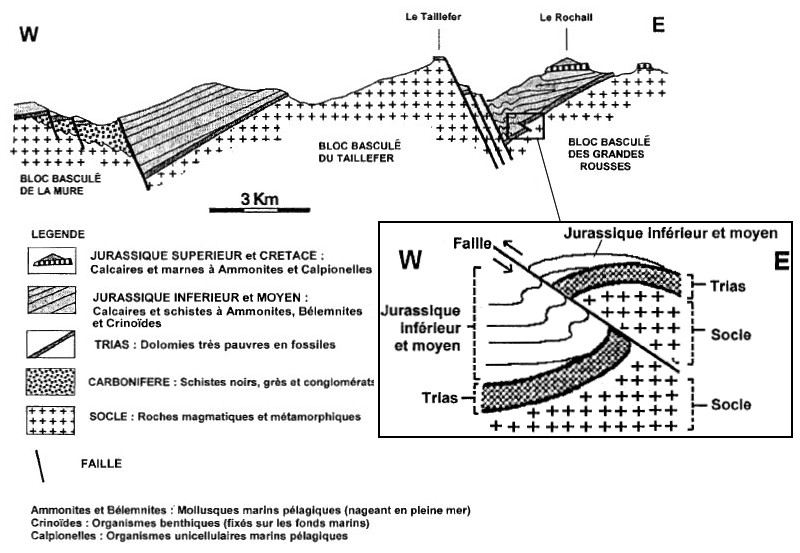

2- Les vestiges d'une marge passive dans les Alpes

D'après "De l'océan à la chaîne de montagnes - Tectonique des plaques dans les Alpes", Lemoine et al, Géosciences

|

III- Les témoins d'une ancienne subduction

1- Les roches métamorphiques caractéristiques d'une zone de subduction

2- Répartition géographique des roches métamorphiques dans les Alpes

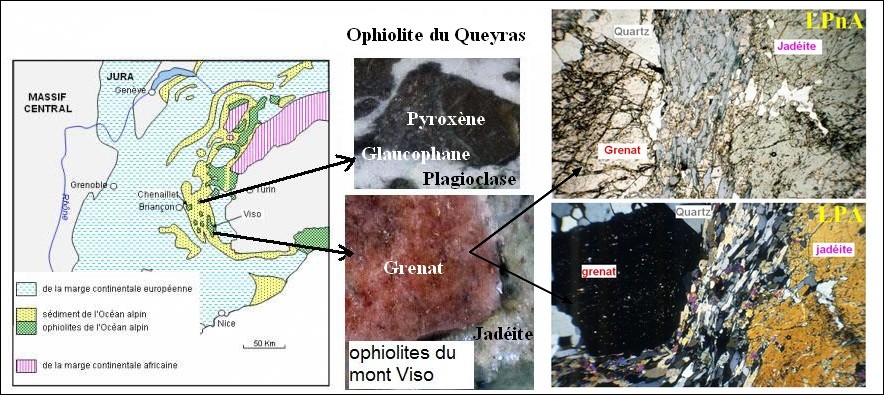

Les ophiolites présentes dans le massif du Chenaillet se retrouvent

à de nombreux autres endroits dans les Alpes. Toutes les ophiolites

alpines n’ont pas la même composition minéralogique.

Le document ci-joint montre la composition minéralogique de deux

autres roches prélevées dans des complexes ophiolitiques alpins.

Carte issue d’un livret guide prépa concours de fac de Dijon publié dans la banque de schéma svt / photos du milieu issues de la banque de photos svt / photos de droite de C. Nicollet

|

Pb: Quelles sont les conséquences de la collision continentale

IV- Les conséquences de la collision continentale

1- Une déformation de grande ampleur

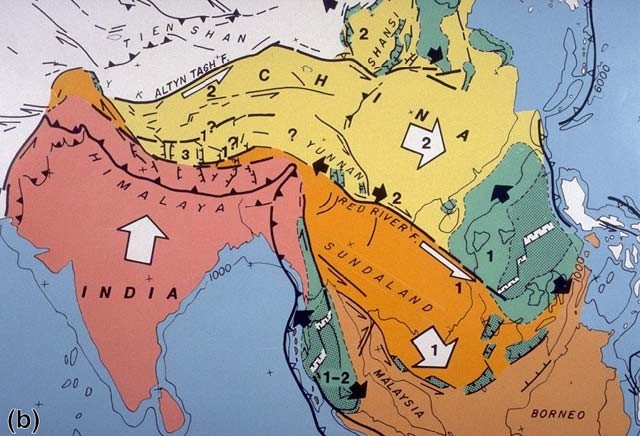

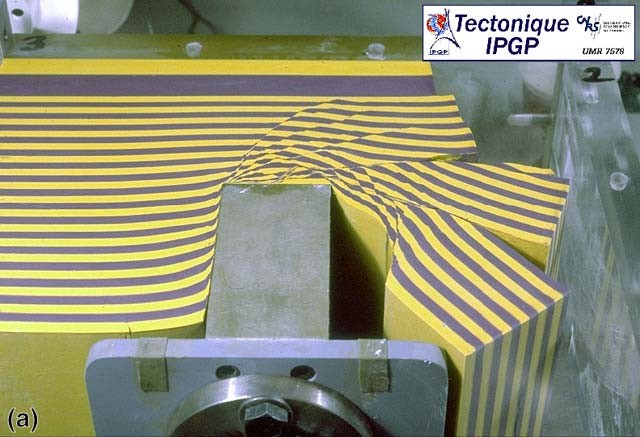

Modèle expérimental en plasticine de la collision Inde-Asie : modèle de Tapponnier.

Source : http://maitres.snv.jussieu.fr/ressources/teledec/collision.htm#_Hlt53136579

L'Inde, chasse-neige ou bulldozer ?

« Une première image s'impose pour décrire cette rencontre

: un bulldozer, l'Inde élève des montagnes en enfonçant

la croûte de l'Asie. Mais l'Asie a été pénétrée

sur près de 2 000 km, et seule la moitié de toute cette matière

déplacée suffit à édifier les montagnes. Un morceau

du continent, de 1 000 km de large, est donc porté manquant. Imaginons

maintenant que l'Inde se soit comportée aussi en chasse-neige, elle

aurait chassé des blocs entiers de croûte sur le côté.

Nous avons simulé ce processus en enfonçant un poinçon

rigide, figurant l'Inde, dans un bloc de pâte à modeler. Celui-ci

était maintenu à l'ouest, comme l'Asie centrale l'est par l'Europe.

Il restait libre à l'est, car la plaque Pacifique plonge sous le continent.

En s'enfonçant, le poinçon chasse vers l'est deux parts de «

gâteau » successives, dont la similitude est troublante avec l'Indochine

et la Chine. Ce modèle suggérait une zone de glissement au nord

de l'Indochine, à l'emplacement de la faille du Fleuve Rouge. Or, nous

avons découvert, de part et d'autre de la faille, des roches aujourd'hui

distantes de 800 km alors qu'elles étaient face à face il y

a 30 millions d'années. L'Inde a donc bien fait glisser l'Indochine

et la Chine vers l'est, ce qui rend compte des 1 000 km qui manquaient à

l'hypothèse “bulldozer”. »

Paul Tapponnier, Laboratoire de tectonique et mécanique de la lithosphère,CNRS - IPGP - Univ. Denis Diderot

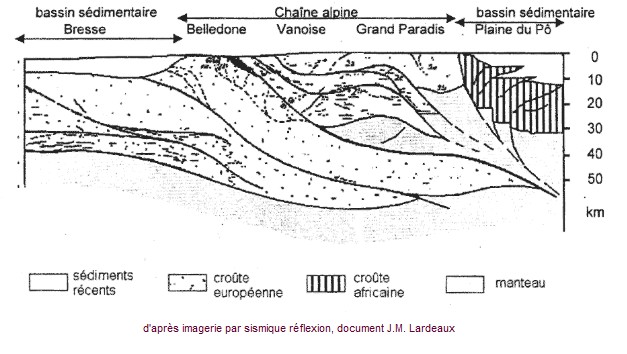

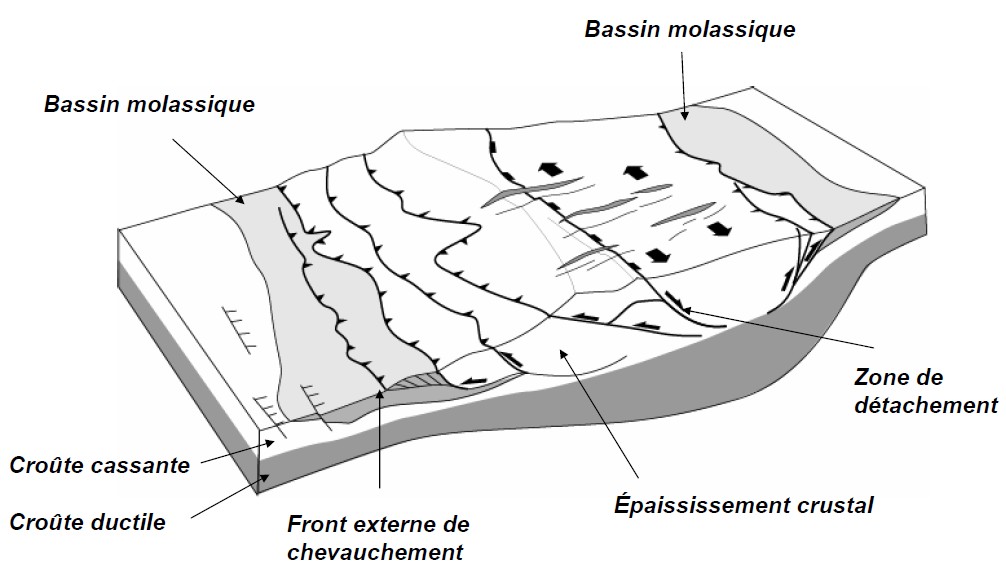

2- La formation d'un relief bordé de bassins sédimentaires