DU PASSE GEOLOGIQUE A l'EVOLUTION FUTURE DE LA PLANETE |

|---|

Photo extraite du documentaire "Sur la Terre des dinosaures" réalisé par Tim Haines (2009)

Pb : Que sait-on des climats de la Terre avant le Quaternaire ? Quels sont les indices paléoclimatiques des périodes anciennes ?

I- Les variations du climat à de grandes échelles de temps

1- Des marqueurs lithologiques et paléontologiques

Manuel p34, 35, 36 + présentation d'échantillons

Roche |

Conditions de formation |

Climat |

Charbon

|

Roche carbonée (également appelée Houille), noire, mate ou brillante, essentiellement formée de débris de végétaux. Ceux-ci ont subi une évolution complexe (la carbonisation) avec enrichissement en carbone et une déshydratation. La plupart des charbons sont d'âge paléozoïque supérieur et ont donné son nom au Carbonifère. Ils se sont formés, selon les cas, par accumulation sur place des débris d'une forêt marécageuse (type mangrove) ou par transport et sédimentation de débris végétaux de tout taille. Les bassins d'accumulation, qui ont donné les dépôts houillers, sont soit lacustres, soit côtiers et lagunaires. |

Climat équatorial

et tropical |

ou tempéré

chaud! |

||

ou tempéré

froid! |

||

Bauxite

|

Le minerai d'aluminium ou bauxite est riche en hydroxyde d'aluminium et en oxydes de fer qui lui donnent le plus souvent une couleur rouge. Ces minéraux sont issus de l'altération complète des minéraux alumino-silicates (feldspath, pyroxène...) et/ou des silicates d'alumine (argiles). La formation de concentration d'aluminium dépend bien sûr de la présence de cet élément dans les minéraux des roches altérées mais aussi du climat chaud (températures supérieures à 20°C) et humide (précipitations supérieures à 1500 mm/an). | Climat équatorial

et tropical |

Latérite

|

Sol rouge des régions tropicales humides sous couvert forestier, pauvre en Silicium et riche en hydroxydes de fer et aluminium. ce sol peut se durcir et être fossilisé sous la forme d'une carapace latéritique. | |

Calcaires récifaux

|

Calcaires contenant de nombreux polypiers fossiles. Les coraux ne se rencontrent aujourd'hui que dans les eaux marines pures, bien oxygénées, peu profondes et chaudes (26°C) | Climat tropical |

Croûtes calcaires

|

Conglomérat de sable et de gravier cimentés par du carbonate de calcium (CaCO3 = calcaire). Sous un climat aride ou semi-aride, ces formations forment une croûte dure à la surface d'un sol, riche en calcaire. | Climat aride |

Evaporites

|

Ce sont des associations souvent complexes de chlorures (de potassium, de magnésium, de sodium), de sulfates (de magnésium, de calcium) et de carbonates qui ont précipité à partir d'eaux saumâtres soumises à une évaporation intense, ou au sein de vases marines subissant une déshydratation. Les dépôts de gypse, de sel gemme, de potasse ont une telle origine. NB : le cliché montre du gypse cristallisé en "rose des sables". |

Climat aride |

ou tempéré

chaud! |

||

Kaolinite

|

Minéral argileux provenant de l'altération chimique de roches riches en feldspath (granite par exemple). Contrairement à d'autres minéraux argileux, la formation de kaolinite nécessite un climat plutôt chaud et humide. NB : le kaolin est exploité en Bretagne sud (dans les carrières de Ploemeur, 56) |

Climat tempéré

chaud |

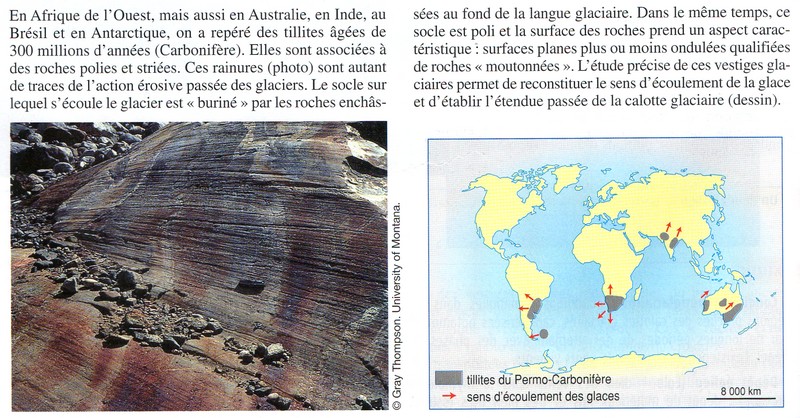

Tillites

|

Conglomérat résultant de la compaction d'un dépôt de moraine*. On y voit des éléments souvent striés, de tailles variées, mal classés, emballés dans une matrice argilo-sableuse. Les tillites traduisent d'anciennes glaciations. Moraine* = amas de débris minéraux (appelé aussi till) transporté par un glacier. |

Climat tempéré

froid |

ou polaire! |

||

Loess

|

Dépôt sédimentaire détritique d'origine périglaciaire*. Il est constitué de fines particules transportées par le vent (les grains de quartz sont ronds et mats). Périglaciaire* = dans les régions proches des calottes glaciaires. |

Climat polaire |

Blocs isolés ou erratiques

|

Blocs rocheux, de taille variable, sans relation avec le sous-bassement géologique, provenant du transport par un glacier ou un iceberg. | |

Glendonite

|

Minéral proche de la calcite (carbonate de calcium) qui remplace fréquemment l'ikaïte* dans des milieux subaquatiques polaires. Ce minéral rare est un excellent paléothermomètre reflétant des conditions climatiques polaires. Ikaïte* = minéral rare qui se forme en eau très froide, proche de zéro (mer polaire profonde mais aussi boues d'estuaire des littoraux polaires). Il peut être fabriqué en milieu terrestre dans des tufs et autour de gisements salins, là encore dans des environnements polaires. |

Au delà de 500000 ans, les archives glaciaires exploitables ne sont plus disponibles. Les roches sont alors bien souvent les seuls témoins des modifications du climat en un endroit donné. En effet, certaines roches ne peuvent se former que dans des conditions cliumatiques précises (voir tableau). En considérant que les climats anciens peuvent être décrits à partir de l'étude des climats actuels (principe de l'actualisme), la présenceet l'étendue de ces roches permettront de connaître les paléoclimats dans les régions étudiées. La Terre sera considéré en période froide lorsque les climats de type froid ont une étendue planétaire plus importante que les climats chauds et inversement pour les périodes chaudes. |

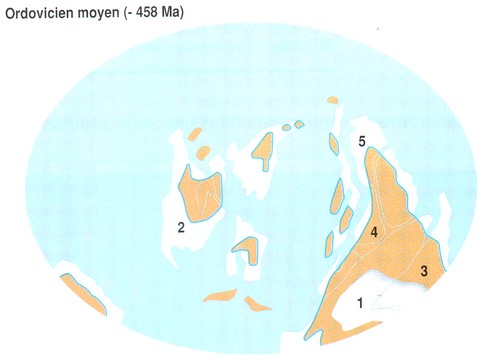

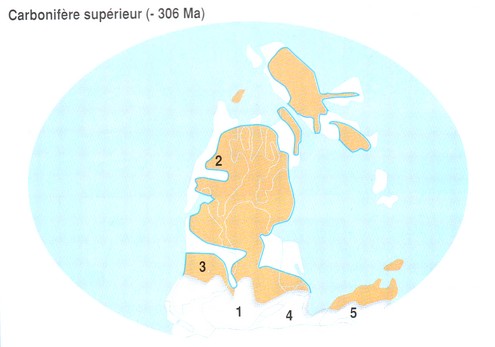

2- Des traces de glaciations dans des endroits inattendus

Manuel Bordas 2002 p38, 39

![]()

La reconstitution des paléoclimats doit tenir compte de la position des continents à l'époque étudiée, la tectonique des plaques étant à l'origine d'une dérive des continents à l'échelle géologique. |

Exercice : reconstitution de cartes paléoclimatiques du Carbonifère et du Permien

Pb : Le CO2 est un gaz à effet de serre (cf ch1). Qu'est ce qui a pu faire varier sa concentration bien avant la révolution industrielle ?

II- Les mécanismes régulateurs du taux de CO2 atmosphérique

1- Des processus qui libèrent du CO2

Fumeroles du volcan de la Soufrière (Ste Lucie)

On estime que le manteau supérieur contient 5 fois plus de carbone que tous les réservoirs superficiels. A chaque éruption volcanique, une partie de ce carbone est libéré (925 millions de tonnes par an environ)

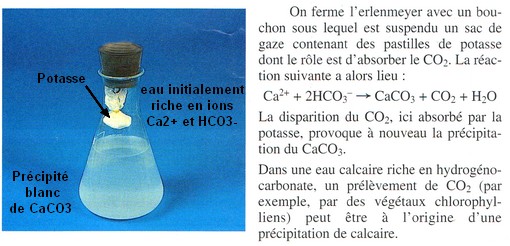

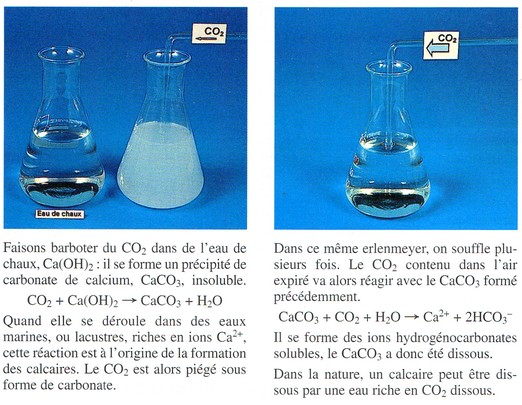

Deux processus majeurs contribuent à augmenter le taux de CO2 atmosphérique et donc participe au réchauffement de la Terre par effet de serre : - Le volcanisme - La précipitation des carbonates |

Remarque : la précipitation des carbonates est accélérée dans une eau chaude : le réchauffement des océans accentue donc la précipitation des carbonates (rétroaction positive)

2- Des processus qui consomment du CO2

Amazonie vue d'avion : sa couleur s'explique par sa richesse en matière organique (donc carbonée!)

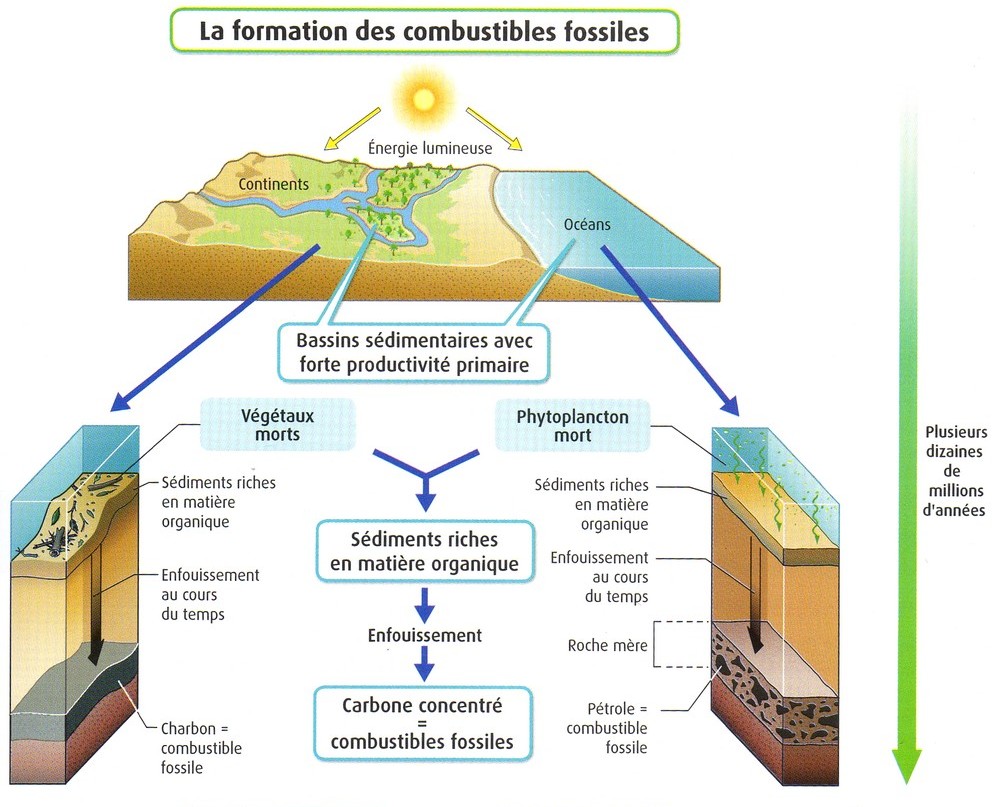

On estime qu'actuellement les fleuves apportent chaque année 72 millions de tonnes de carbone dans les océans. Une partie de ce carbone fixé par la photosynthèse, va échapper au recyclage par les microorganismes et se retrouver piégée dans les sédiments pour se tranformer lentement en pétrole et en charbon.

Zoom sur le granite de Ploumanac'h, très altéré ("pourri") au niveau des diaclases. Le résultat de l'altération est appelé arène granitique. Sa couleur brun sale est due aux argiles et oxydes néoformés par hydrolyse des micas et des feldspaths. Cette réaction consomme du CO2 comme le montre la réaction bilan ci-dessous pour l'hydrolyse d'un feldspath calcique :

![]()

Deux processus majeurs contribuent à diminuer le taux de CO2 atmosphérique et donc à diminuer l'effet de serre : - Le piégeage de la matière organique qui se transforme en charbon, gaz et pétrole. - L'altération des roches calcaires et siliceuses. |

Pb : comment a évolué le climat au cours de l'histoire de la Terre ?

III- Climats du passé et climats du futur

1- La variabilité "naturelle" du climat

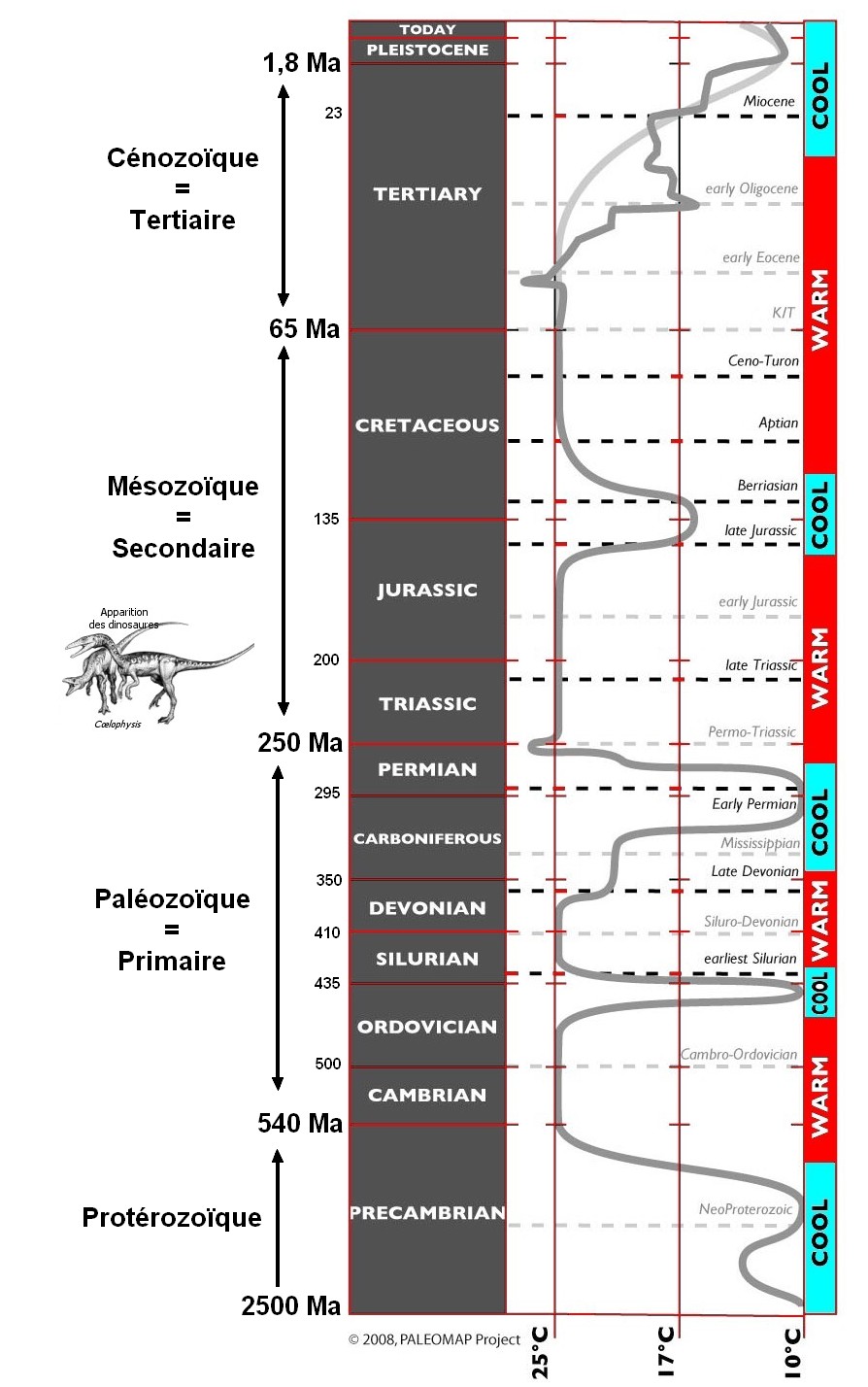

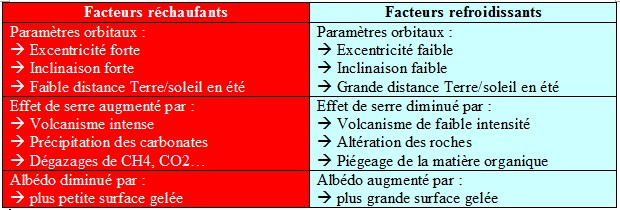

Le climat de la Terre a beaucoup varié depuis 4,7 Ga. Depuis le miocène (23 Ma), la Terre est globalement rentrée dans une période froide. Le Quaternaire (depuis 1,8 Ma) se caractérise par une alternance de courtes périodes glaciaires et interglacaires (chaudes). Le dernier réchauffement (stade interglaciaire) a commencé il ya 12000 ans (Holocène) et se poursuit depuis. |

Remarque : même au cours d'un stade interglacaire, des refroidissements brutaux ont pu être enregistrés. Le petit âge glaciaire (16ème siècle) en est un exmple de mémoire d'Homme. Plusieurs hypothèses explicatives ont été avancées (arrêt du gulf stream, éruption volcanique obscurcissant le ciel...) mais il faut être prudent en climatologie : on ne peut pas associer une cause à un effet!

Pb : comment expliquer que le dernier stade interglaciaire que nous connaissons semble "se rallonger" ? L'Homme a t-il un impact sur le climat de la Terre ?

2- Les effets anthropiques

|

Évolution de la teneur atmosphérique en

gaz carbonique entre 1958 et 2010, mesurée à l'observatoire

Mauna Loa, dans l'île de Hawaii.

La courbe de cette évolution est connue sous le nom de « courbe de Keeling », elle suit l'accroissement de l'utilisation par l'homme des combustibles fossiles. La courbe grise montre la teneur moyenne mensuelle de dioxyde de carbone et la courbe rouge représente la moyenne annuelle.

|

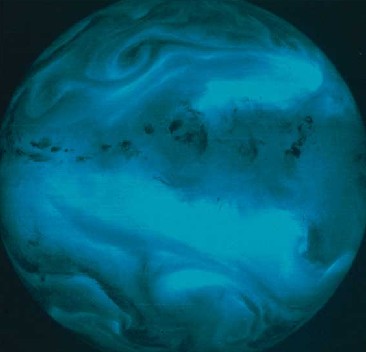

Cette image satellite METEOSAT (ESA) du

globe terrestre dans le canal vapeur d'eau montre la contenance en eau

de l'atmosphère. Il s'agit ici d'eau non condensée, l'eau

en gouttes ou sous forme de glace n'est pas prise en compte. Les zones

sont d'autant plus claires qu'elles sont chargées en humidité.

|

|

|

Vaches de race montbéliarde. Le méthane, issu de la digestion des ruminants, est un gaz à effet de serre.

|

Fertilisation azotée dans un champ

de culture en Allemagne.

Le protoxyde d'azote, gaz participant à l'effet de serre, entre dans la composition des engrais azotés.

|

|

|

Rizière en Thaïlande, au sud-ouest de Chiang

Mai.

Les rejets de méthane (gaz à effet de serre) non naturels sont dus principalement aux ruminants et aux surfaces inondées telles les rizières.

|

Depuis la Seconde Guerre Mondiale, les CFC servaient de gaz propulseurs dans les bombes aérosols en raison de leurs propriétés intéressantes : ils sont ininflammables, inodores et stables. Mais les CFC sont des gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone. Ils sont maintenant interdits en Europe et en Amérique du nord. Fichier issu de Wikimedia Commons, photo : Stue |

|

Les activités humaines rejettent d’importantes quantités

de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ces gaz d’origine

anthropique sont très probablement responsables des tendances climatiques

observées depuis 1975. Ces gaz sont principalement :

- le dioxyde de carbone (CO2) qui provient en majorité

de la combustion des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz

naturel) utilisée pour les transports et le chauffage et, d’une

façon moindre, de la déforestation.

- le méthane (CH4) abondant dans les zones humides naturelles

ou anthropiques telles les rizières, également issu de la digestion

des ruminants, des décharges et des pertes lors de l’extraction,

du transport et de l’utilisation du gaz naturel ;

- le protoxyde d’azote (N2O) qui entre dans la composition

des engrais ;

- les halocarbures, dont les célèbres CFC, qui

n’existent pas à l’état naturel pour la plupart ;

l’industrie les a longtemps utilisés pour fabriquer certains produits,

ou comme gaz réfrigérants ou propulseurs.

Le temps de présence d’un gaz dans l’atmosphère est appelé « temps de résidence ». La vapeur d’eau reste seulement quelques jours dans l’atmosphère. Mais la majorité des gaz à effet de serre reste bien plus longtemps : d’une décennie pour le méthane jusqu’à des milliers d’années pour certains halocarbures.

Le réchauffement climatique est un sujet "brûlant". De nombreuses recherches sont menées dans différents pays pour essayer d'évaluer la part du CO2 anthropique impliquée dans le processus et tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur les chiffres. Il y a un concensus sur le fait que le CO2 dégagé par les activités humaines accentue l'effet de serre naturel. D'ici 2100, la hausse de température serait de 2°C pour les plus optimistes et de 4°C pour le plus pessimistes. Le bon sens devrait nous pousser à limiter autant que possible nos émissions de gaz à effet de serre en développant les énergies renouvelables et surtout en économisant notre énergie. |