|

GENETIQUE

ET EVOLUTION

|

|---|

|

|

|

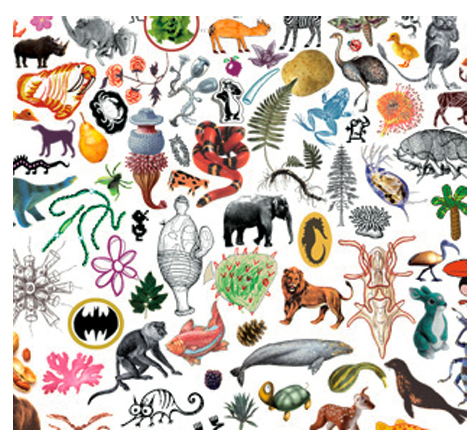

Extrait du film "espèce d'espèce"

I- Mécanismes évolutifs et biodiversité

1- La sélection naturelle

Manuel Bordas p66

Eléphanteaux d'Afrique. Photo : E. Lacouture (au zoo de La Flèche)

NB : Les éléphants d'Asie (Elephas maximus) se reconnaissent à leur dos arrondi, leur tête large au niveau des yeux , leur front surmonté par deux bosses saillantes et leur taille qui reste plus petite que celle de ceux de la savane africaine. Les oreilles des éléphants d'Asie sont relativement petites et leur trompe est terminée par un seul doigt contrairement aux éléphants d'Afrique qui en ont deux et seuls les mâles ont des défenses bien développées..

"À l’état sauvage, certains éléphanteaux

sont porteurs d’un gène qui prévient la formation des défenses.

Les scientifiques ont constaté récemment que de plus en plus d’éléphanteaux

naissaient porteurs de ce gène (ils n’auront donc pas de défenses

devenus adultes). Comment expliquez cette situation ?

En fait, ce mystère a été révélé et

résolu par le professeur Zhang Li, zoologue à l’université

de Pékin, qui a mené ses recherches depuis 1999 dans une réserve

naturelle dans la région du sud-ouest de Xishuangbanna, où vivent

les deux tiers des éléphants d’Asie chinois (la Chine est

l’une de 160 nations qui ont signé un traité en 1989 interdisant

le commerce de l’ivoire et des produits d’autres animaux en voie

d’extinction ou menacés de l’être). Les braconniers

ne tuant pas les éléphants sans défenses (ceux-ci n’ont

aucune valeur marchande pour eux), explique-t-il, ces mutants sont plus nombreux

dans la population et le gène qui prévient la formation des défenses

se propage parmi les éléphants. Alors que ce gène se trouve

habituellement chez 2 à 5 % des éléphants d’Asie,

on le trouve, à présent, chez 5 à 10 % de la population

des éléphants Chinois."

Gérald BRONNER, Revue française de sociologie, 48-3, 2007, 587-607

Remarque 1 : Lamarck était aussi un évolutionniste mais derrière le mot "adaptation" il voyait une finalité, un but. On résume souvent sa théorie par la "fonction créee l'organe" : la girafe a un long cou pour aller chercher les feuilles les plus hautes et si son cou est si long c'est parce qu'à force de chercher sa nourriture en l'air il s'est allongé! Ce concept est bien sûr erroné : ce n'est pas parce qu'un homme passe son temps dans les salles de musculation et développe une puissante musculature que son fils naîtra plus musclé!

Remarque 2 : La sélection naturelle n'est pas la loi du plus fort. Les idées de Darwin ont malheureusement très tôt été reprises et détournées par nationalistes pour justifier les ségrégations.

2- La dérive génétique

Mauel Bordas p67

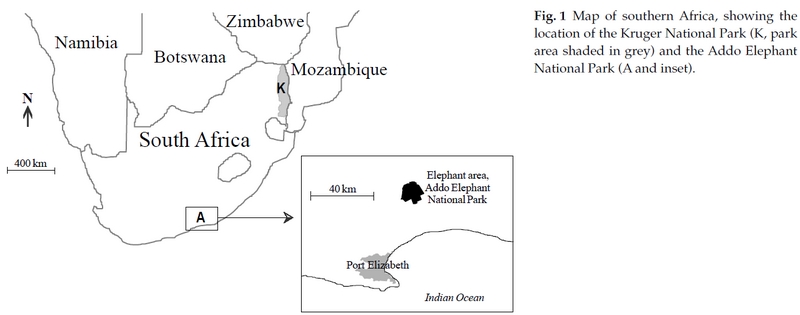

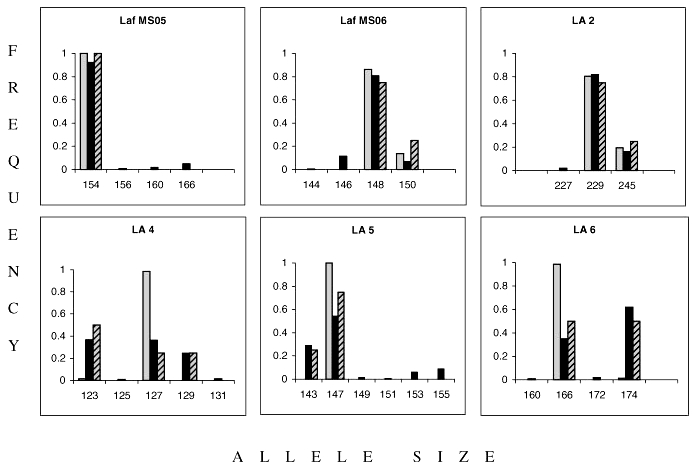

A graphical representation of allele frequencies at nine microsatellite loci in the present day Addo (grey bars) and Kruger (solid black bars) elephant populations, and in museum specimens of Addo elephants shot in 1920 (striped bars). The locus represented is indicated at the top of each graph.

http://darwin.eeb.uconn.edu/simulations/drift.html

La dérive génétique est une variation aléatoire de la fréquence des allèles au cours du temps dans une population. Elle est d'autant plus marquée que l'effectif est faible et contribue à éloigner des populations d'une même espèce. |

II- La notion d'espèce

1- Un concept qui évolue

Manuel p68

|

"Une espèce est un ensemble d'individus qui engendrent, par reproduction, d'autres individus semblables à eux-mêmes. ...Nous comptons aujourd'hui autant d'espèces qu'il y a eu au commencement de formes diverses créées." Carl von Linné, 1736 |

|

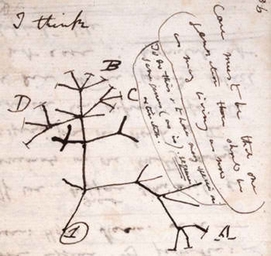

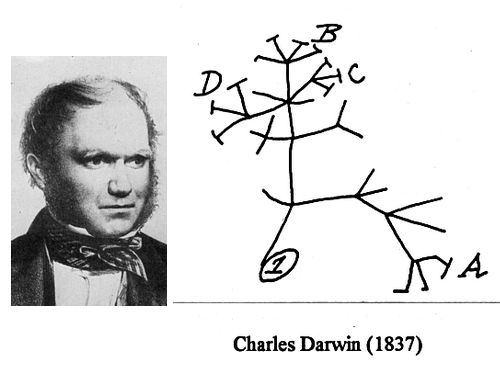

"Les variations quelque faibles qu'elles soient et de quelque cause qu'elles proviennent, tendent à préserver les individus d'une espèce et se transmettent ordinairement à leur descendance, pourvu qu'elles soient utiles à ces individus dans leurs rapports infiniment complexes avec les autres êtres organisés et avec la nature extérieure" Charles Darwin, 1859 |

Pb : comment définir l'espèce ?

2- Une approche moderne de la définition

|

|

Le concept reproductif de l'espèce est apparu en 1919 lorsque le généticien américain Alfred H. Sturtevant, croisant des lignées mutantes de la mouche Drosophila melanogaster, constata qu'il ne parvenait pas à croiser certaines lignées entre elles. Les lignées se répartissaient en deux lots mutuellement interstériles. Il avait là deux espèces de drosophiles qu'il ne pouvait identifier que par croisement. En effet, la nouvelle espèce était identique à l'autre, à l'exception de différences microscopiques des pièces génitales des mâles, visibles seulement à la loupe. Il appela cette deuxième espèce Drosophila simulans ("l'imitatrice"). La notion d'"espèce jumelle" était née. Elle montrait que deux espèces étaient avant tout des "pools géniques" distincts, comme le généralisera le zoologiste américain Ernst Mayr vers 1940.

Phylogénie des espèces jumelles du sous-groupe

Drosophila melanogaster, avec leur date de découverte. Toutes sont semblables

à D. melanogaster (à gauche) sauf D. santomea (à droite).

Quatre-vingts ans plus tard, on ne sait toujours pas reconnaître les femelles de ces deux espèces. Mais en revanche, cette première découverte a suscité la recherche d'autres espèces jumelles, et l'on en a découvert pas moins de sept, réunies dans ce qui s'appelle désormais le "sous-groupe" melanogaster. Quatre de ces espèces vivent dans des îles ou des isolats continentaux comme le mont Cameroun. Une seule, D. santomea, découverte en 2000 (Lachaise, CNRS), est extérieurement reconnaissable par un abdomen plus clair. Ce n'est là qu'un exemple parmi les nombreux cas d'espèces jumelles désormais connus.

Source : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/decouv/articles/chap5/veuille.html

A gauche un ours brun endormi, à droite un ours polaire (photographiés au zoo de La Flèche)

Des études de comparaison de l’ADN entreprises depuis une quinzaine d’années (phylogénie moléculaire à partir du séquençage de l’ADN mitochondrial) ont montré que certaines populations actuelles d’ours bruns de l’Alaska ont un ancêtre commun avec l’ours blanc plus récent comparativement à des populations d’ours bruns en provenance d’autres régions. Cela tend à prouver que les origines de l’ours polaire sont plus complexes qu’on ne l’imaginait. En l’occurrence, définir l’ensemble des ours bruns en tant qu’entité génétique séparée des ours blancs ne serait plus pertinent. A fortiori depuis que l’on sait qu’ils sont interféconds, plusieurs tentatives d’hybridation ayant eu lieu en captivité et ayant donné naissance à des oursons hybrides viables et fertiles, preuve de l’étroite parenté entre les deux espèces (ou sous-espèces ?). A moins qu’il ne s’agisse d’une seule et même espèce si l’on s’en tient à la définition classique de cette notion, qui fait en particulier référence à la capacité d’obtenir une descendance normalement fertile. En tout état de cause, bien qu’il semble ne faire aucun doute qu’ours brun et ours blanc aient un ancêtre commun proche, aucun des deux ne peut survivre dans la niche écologique de l’autre, ce qui, en plus d’une morphologie, d’une alimentation, d’un métabolisme et d’un comportement social différents, constitue un argument sérieux en faveur du maintien de la distinction entre les deux espèces. Nous serions dès lors en présence d’une spéciation en cours que d’aucuns qualifient d’assez avancée.

Source : CNRS, http://recherchespolaires.veille.inist.fr/spip.php?article569

Remarques :

- Une "sous-espèce" est une race géographique, c'est à dire un ensemble de populations locales occupant une subdivision géographique de l’espèce, et différant morphologiquement des autres populations de l’espèce.

- Un "écotype" est lié à l’adaptation à un milieu, mais pas nécessairement à une subdivision géographique. Source : http://ecologie.snv.jussieu.fr/dlaloi/EEB-PopSpeciation.pdf

Pb : Quels sont les mécanismes possibles conduisant à la formation d'une nouvelle espèce ?

III- La spéciation

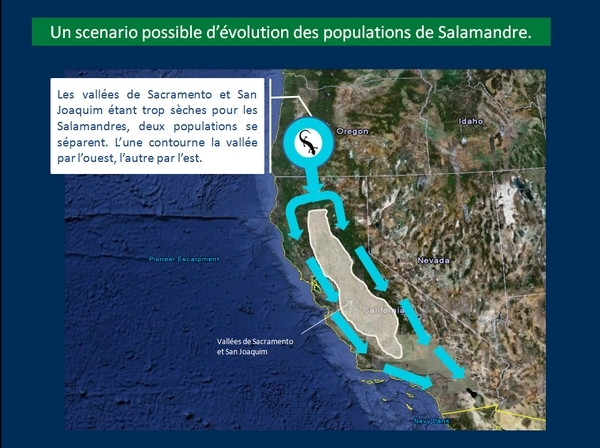

1- La spéciation par isolement géographique

Manuel Bordas p70 + vidéo sur l'exemple de la salamandre américaine

Source : http://svt.ac-rouen.fr/biologie/speciation_salamandre/spesalam.html

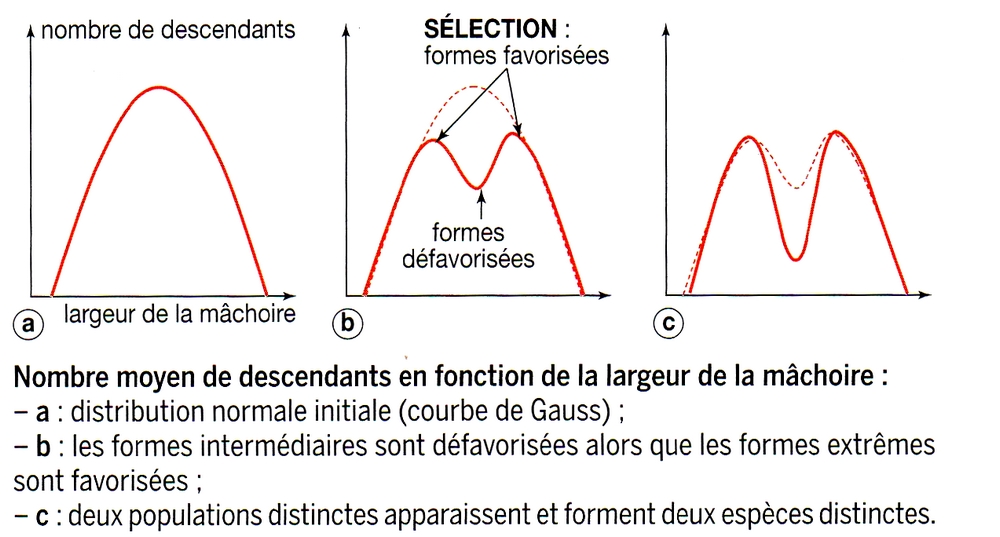

2- La spéciation sans isolement géographique

Manuel Bordas p71

Document extrait du manuel de SVT de terminale S -Bordas 2012