Corps

humain et santé |

|---|

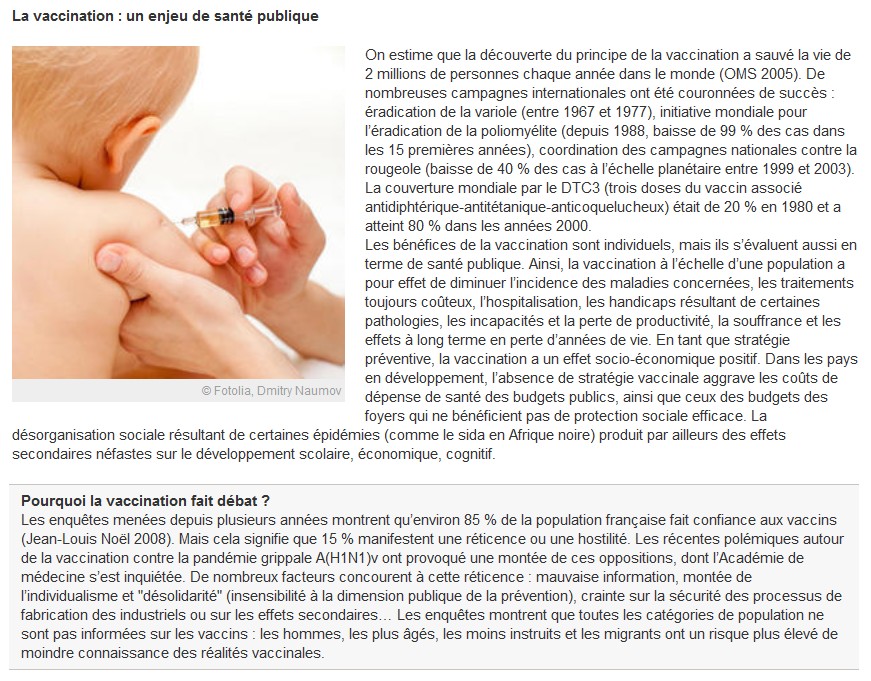

I- La mémoire immunitaire

1- Des observations intéressantes

Documents extaits du manuel de SVT Bordas 2012 p338

2- Des cellules "mémoire"

Dans ce travail, les auteurs démontrent que chez les enfants poly allergiques à des allergènes alimentaires, il existe une stimulation particulière d’une sous population de lymphocytes T mémoires.

Source : http://www.allergique.org/article2926.html

II- La vacccination

1- Histoire de sa découverte

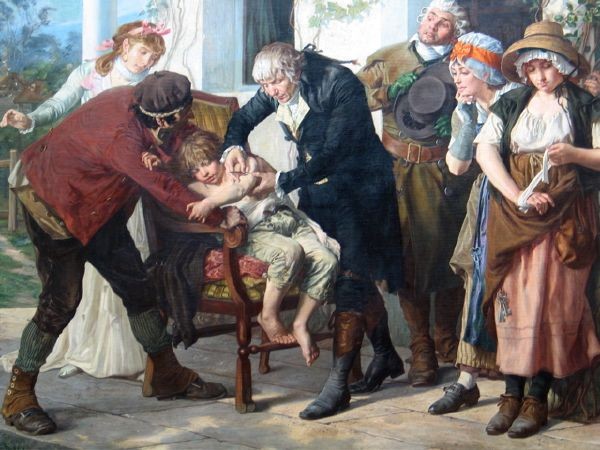

Le tableau de Gaston Mélingue (1840-1914) daté de 1879, représente

une des premières "vaccinations" de Jenner, le 14 mai 1796.

Il prélève le contenu de la pustule sur la main de la servante,

Sarah Nelmes, qui s'occupe des vaches, et l'inocule au bras du jeune James

Philip.

Source : http://www.academie-medecine.fr/sites_thematiques/vaccination/

En 1775, Jenner commence ses recherches

sur la variole par l'étude de la vaccine des vaches. En 1788, il observe que

chez les garçons de ferme ou les livreurs de lait qui ont accidentellement

contracté la "cow-pox" (maladie de la vache), l'inoculation échoue toujours

et qu'ils sont réfractaires à la variole humaine.

Il est maintenant prouvé que cette protection était aussi reconnue en France,

notamment en Picardie et en Languedoc, où le cowpox britannique était connu

sous le nom de "picote", et que ces informations étaient parvenues à Edouard

Jenner. Un pasteur du midi, Rabout Pommier, considérait l'inoculation à l'homme

de la "picote" des génisses comme le meilleur traitement préventif de la variole,

picote et variole étant, disait-il, la même maladie.

Plus tard, comme médecin, Jenner s'est rappellé l'histoire de la laitière.

Posant des question à son entourage, un homme des environs lui aurait rappelé

le dicton: "Si tu veux une femme qui n'aura jamais les cicatrices de la variole,

mari une laitière".

Quatre ans plus tard, et vingt

ans après ses premiers travaux, le 14 mai 1796, Edward Jenner pratique la

première inoculation du vaccin contre la variole. Il inocule du pus prélevé

sur une pustule de cow-pox (la maladie de la vache) de la main d'une paysanne

contaminée par sa vache, Sarah Nelmes, à un garçon de huit ans, James Philipps,

qui n'avait jamais été en contact avec la variole. Au dixième jour l'enfant

présenta une pustule vaccinale au point d'inoculation, qui guérit sans incident.

Ensuite, Jenner lui fit subir une variolisation, qui n'eut aucun effet (après

un délai d'observation de deux ans).

Jenner renouvela l'expérience une trentaine de fois, selon des procédés différents:

"de bras à bras", "directement" et publie ses résultats, en juin 1798 sous

le titre "An Inquiry

into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae..." ("Enquête sur

les causes et effets de la variole vaccine, maladie découverte dans certains

comtés occidentaux de l'Angleterre, notamment dans le Gloucestershire, et

connue sous le nom de cow-pox.") "Je n'ai jamais observé de cas mortels de

cow-pox et comme il est clair que cette maladie laisse la constitution dans

un parfait état de sécurité vis-à-vis de l'infection variolique, nous ne pouvons

nier qu'un tel mode d'inoculation devra être adopté".

Lien source : http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/jenner.html

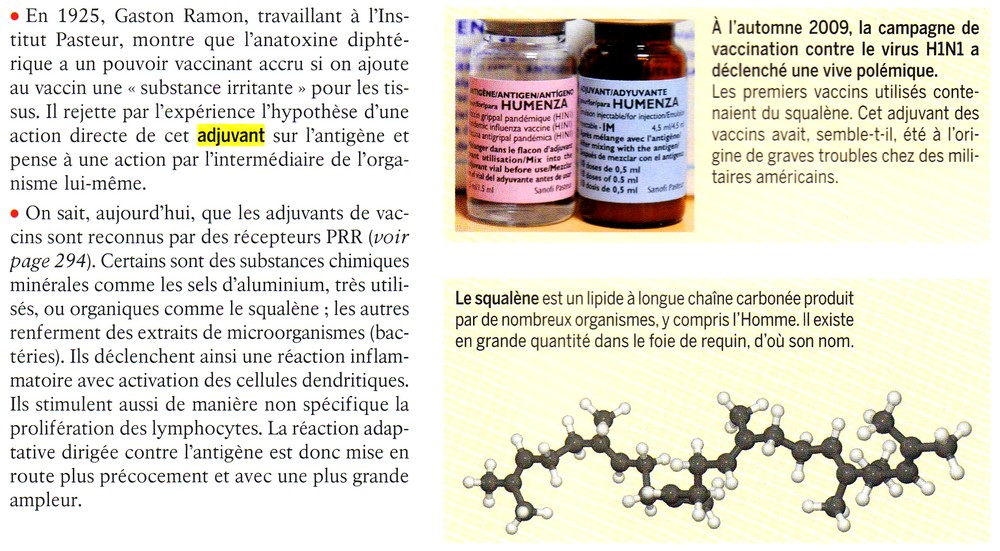

2- Principe et rôle des adjuvants

Documents extaits du manuel de SVT Bordas 2012 p341

Les adjuvants sont des substances qui visent à déclencher une réaction inflammatoire pour mobiliser rapidement les cellules présentatrices d'antigènes et donc amplifier la réponse du système immunitaire. |

Remarque 1 : dans le cas de la rage, un vaccin doit être administré le plus tôt possible après la morsure, donc dans un but curatif et non préventif.

Remarque 2 : l'utilisation d'aluminium à faible dose dans les adjuvants explique les méfiances de certaines personnes pour les vaccins. Pour en savoir plus, je vous invite à lire ce rapport de l'académie de médecine :

http://www.academie-medecine.fr/Upload/adjuvants%20vaccinaux%20rapport%20ANM1.pdf

III- L'évolution du phénotype immunitaire

1- Une diversité remarquable du répertoire immunitaire

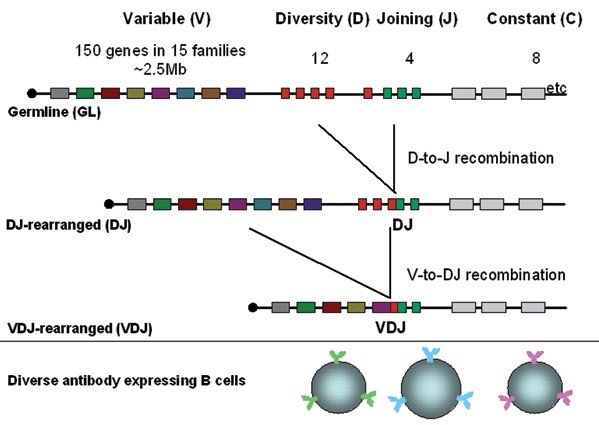

| Nous possédons tous à la naissance un grand nombre de lymphocytes B et T différents par leurs récepteurs membranaires (BCR et TCR) et spécifiques d'un antigène donné même si celui-ci n'a pas été rencontré : on parle de lymphocytes "naïfs". Des mécanismes génétiques (ex : épissage alternatif) expliquent cette grande diversité. Après une sévère sélection (cf chapitre 13), ne survivent que les cellules immunocompétentes, capables de détecter un antigène précis. |

To go further...https://www.youtube.com/watch?v=QTOBSFJWogE

2- Une interaction entre génotype et environnement

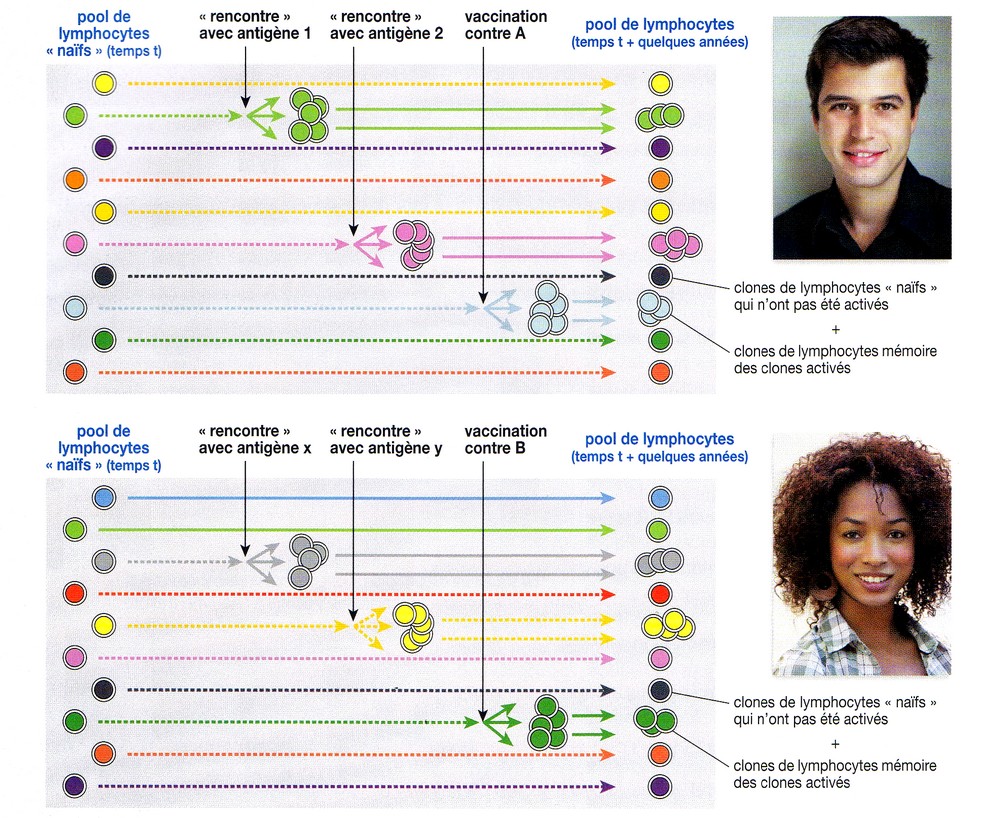

Documents extaits du manuel de SVT Bordas 2012 p342

| Selon les antigènes que nous rencontrons au cours de la vie, nous sélectionnons des clones de lymphocytes mémoire différents : le phénotype immunitaire est donc différent d'un individu à un autre et il est évolutif. |