LA TERRE

DANS L'UNIVERS, LA VIE ET L'EVOLUTION DU VIVANT (TECTONIQUE DES PLAQUES)

|

|---|

Axe de la dorsale Pacifique Est à 13°N

- Cyatherm (Cy82-09) - 2606 m. Une fissure dans le plancher océanique.©

IFREMER

|

|---|

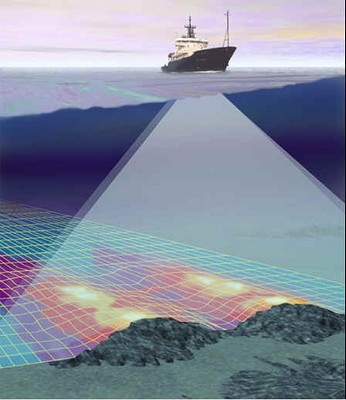

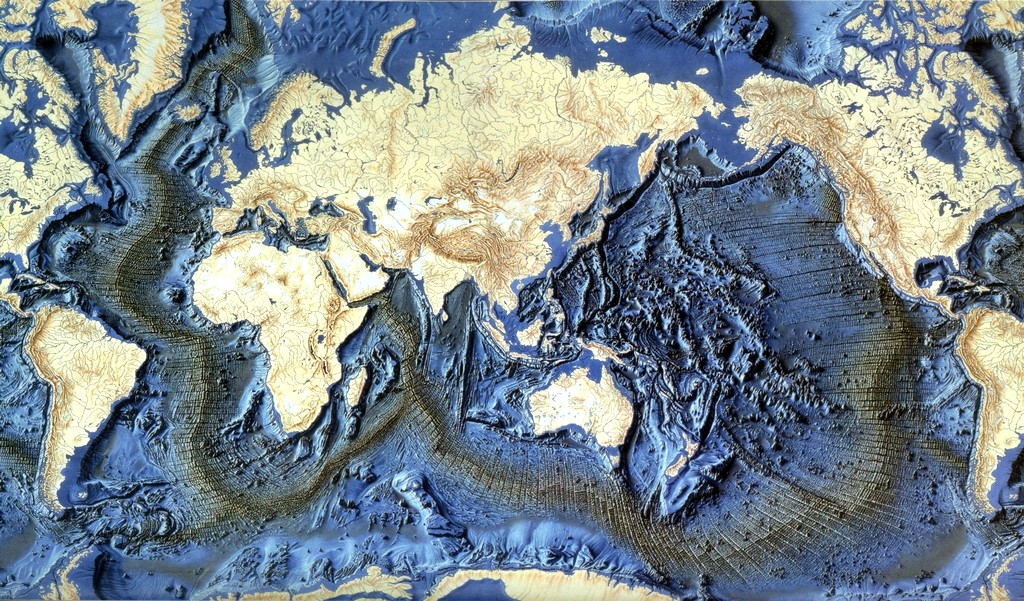

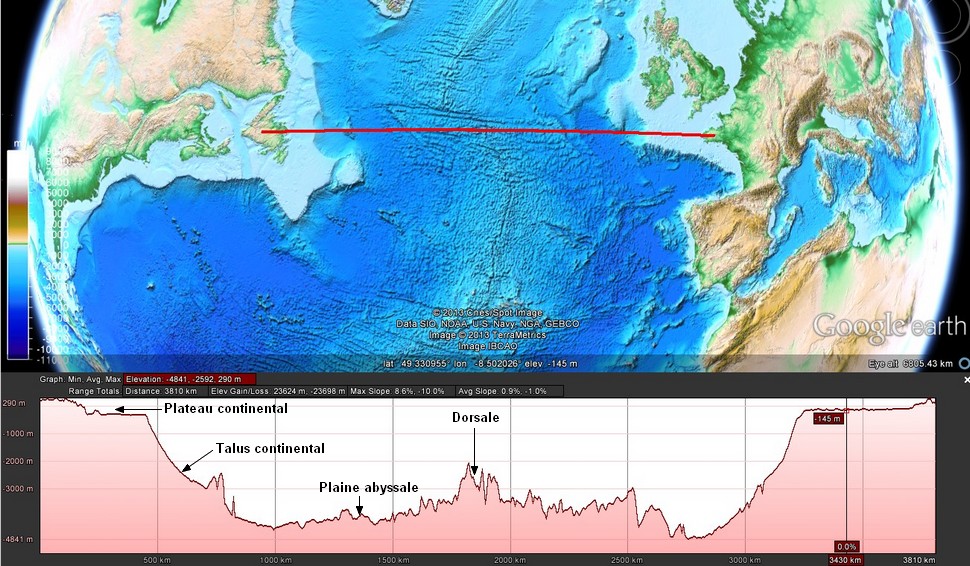

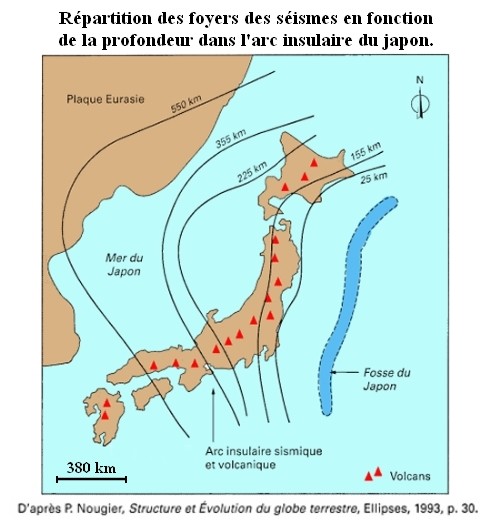

1- La découverte des reliefs sous-marins

Source : http://www.svt-monde.org/IMG/jpg/Carte_des_fonds_Oceaniques.jpg

Source : Googleearth

Les échosondages

ont révélé une topographie singulière sous

les océans. Les marges continentales passives

(sans activité sismique |

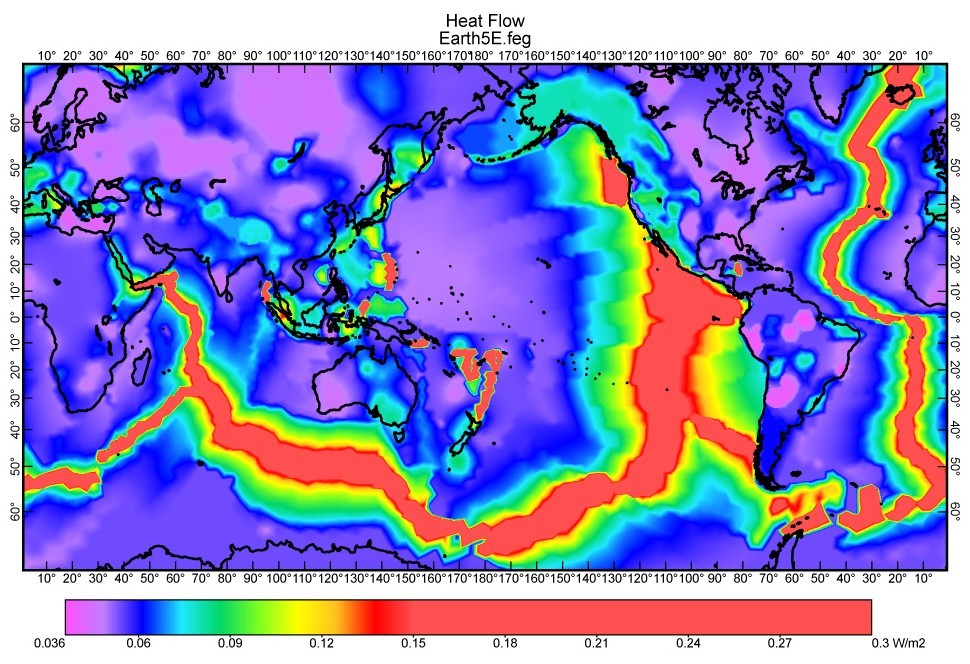

2- Les mesures du flux géothermique

Source : http://peterbird.name/publications/2008_torque_balances/2008_torque_balances.htm

Le flux géothermique

est la quantité de chaleur interne évacuée

par unité de surface et de temps. En moyenne de 60 mW/m2, il est

très élevé à l'aplomb des dorsales (300 mW/m2)

ce qui suggère un magmatisme proche de la surface dans ces régions. |

3- L'hypothèse de Hess

Harry Hess (1962) était professeur de géologie à l'Université de Princeton. Durant la Seconde Guerre mondiale, il servit dans la marine américaine et commanda un vaisseau qui croisait dans le Pacifique-Sud. Parallèlement à des missions d'ordre militaire, il levait la carte bathymétrique, ce qui l'amena à se questionner sur la signification des reliefs comme les dorsales, les fosses et les pics sous-marins. Alliant ses connaissances géologiques et ses observations, il en vint, en 1962, à proposer l'hypothèse du tapis roulant des fonds océaniques (sea floor spreading).

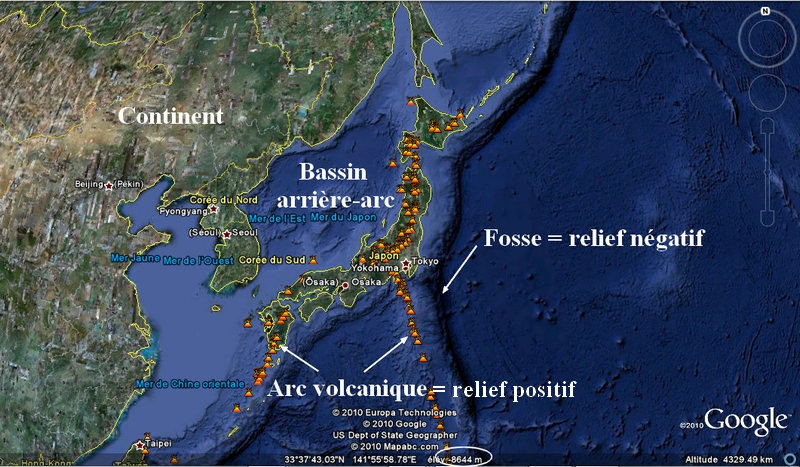

Hesse cherchait à expliquer la topographie des fonds océaniques. Il concevait que le manteau terrestre était affecté par de larges courants de convection et que les parties ascendantes sont la cause des dorsales médio-océaniques, alors que les parties descendantes se trouvent au niveau des grandes fosses comme au pourtour du Pacifique.

Selon Hess, le plancher

océanique est formé au niveau des dorsales puis il dérive

de part et d'autre de ces dernières avant de s'engloutir dans le

manteau au niveau des fosses. |

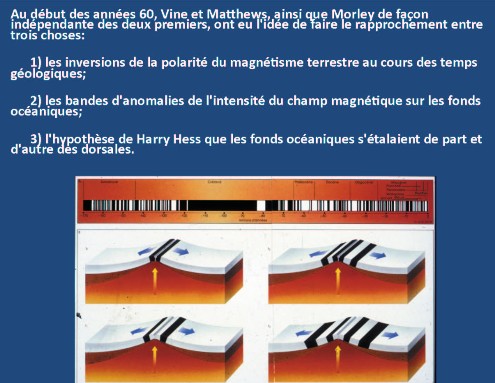

Pb : A la fin des années 50, des découvertes sur le magnétisme terrestre ont renforcé les hypothèses de déplacement des continents : pourquoi ?

II- L'apport du paléomagnétisme

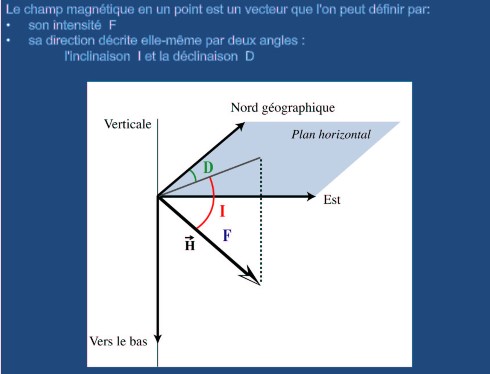

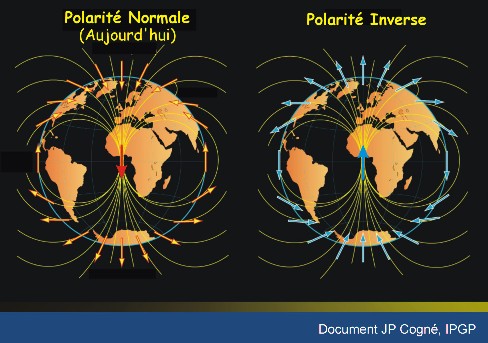

1- Le champ magnétique terrestre actuel et fossile

Video "souvenirs magnétiques" (lesiteTV.com)

|

|

|

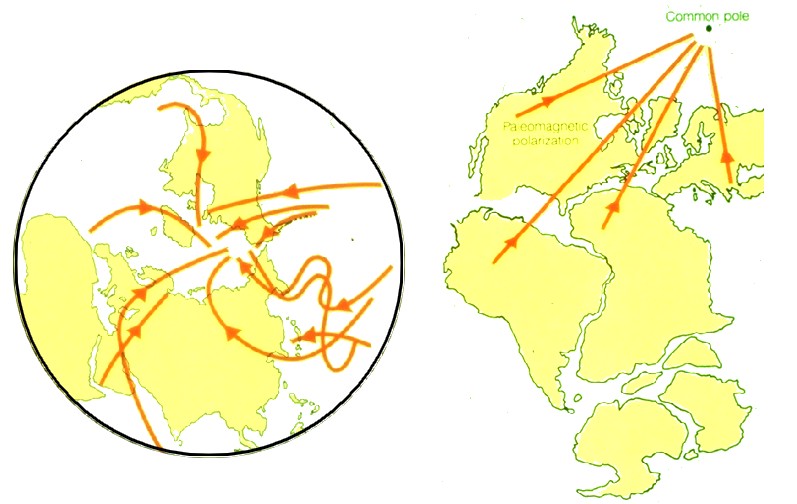

Prélevant des roches datées, on va pouvoir mesurer en laboratoire les directions du champ magnétique qu'elles ont fossilisées lors de leur formation. On va retrouver la latitude de formation et la rotation par rapport au pôle de la roche analysée. Si l'hypothèse du dipôle axial centré est correcte, ce pôle nord magnétique sera également le pôle nord géographique (axe de rotation de la Terre) |

|

Source : http://www.geology.ohio-state.edu/~vonfrese/gs100/lect25/

Le champ magnétique

terrestre est la conséquence des courants de matière

dans le noyau externe liquide (et composé à 80% de fer).

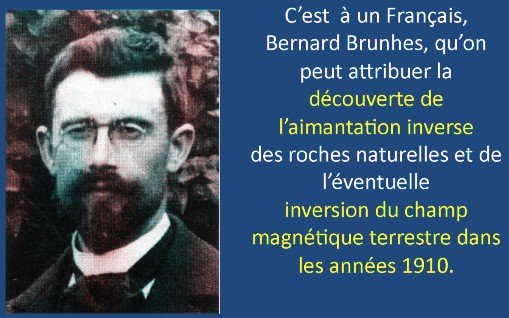

Ce champ est caractérisé par - Des roches d'âges variés prélevés sur un même continent semblent montrer une dérive du paléopôle au cours du temps. |

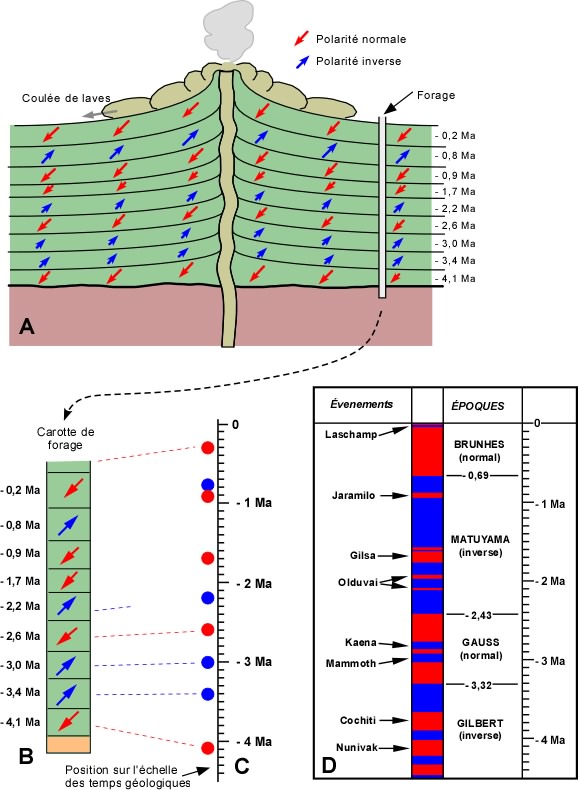

2- La découverte des anomalies magnétiques

|

|

|

|

|

|

Source : documents du professeur Jean Besse, extraits d'une conférence (mise en ligne sur canal-U) : "Paléomagnétisme : du magnétisme des roches à la dynamique géologique de notre planète"

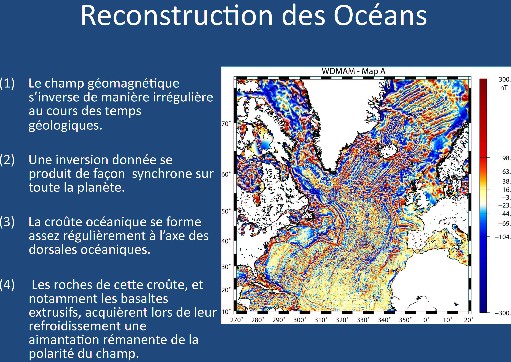

| L'enregistrement des anomalies magnétiques océaniques constitue un argument fort en faveur de l'hypothèse de Hess : l'alternance de bandes inverses et normales d'anomalies magnétiques et leur parfaite symétrie à l'axe de la dorsale prouvent que le plancher océanique est en expansion à la manière d'un tapis roulant. La recherche des paléolatitudes

permet de repositionner les continents à chaque époque géologique

(pour les 500 derniers millions d'années du moins) et donc de tracer

des cartes paléogéographiques. |

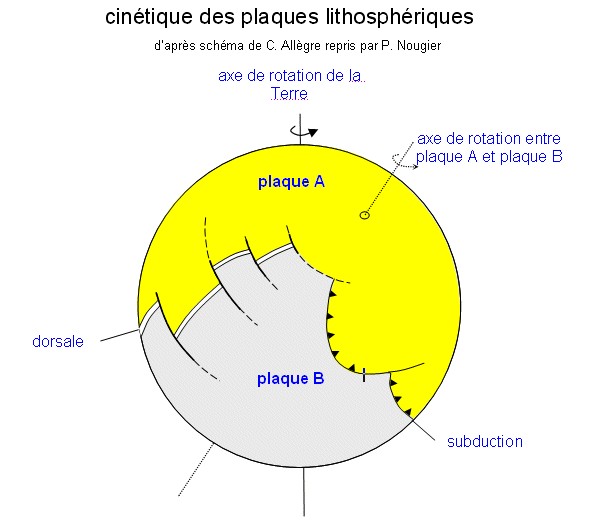

III- La construction d'un modèle global : la tectonique des plaques

1- La distinction lithosphère-asthénosphère

|

Source : Sismolog |

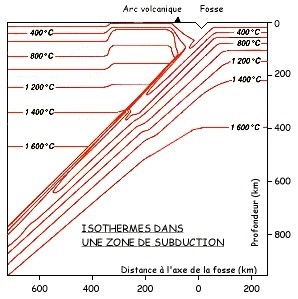

|

|

La tomographie sismique révèle une double anomalie du flux de chaleur interne au niveau de la zone de subduction : - Une anomalie négative entre la fosse et l'arc correspondant à la plaque plongeante froide. - Une anomalie

positive au niveau de l'arc correspondant à |

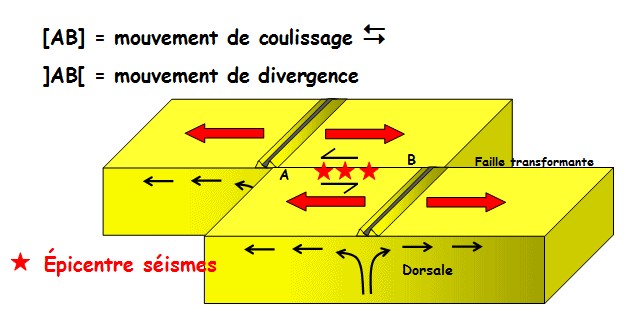

2- Les failles transformantes

Source : http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.php3?id_article=2712

Source : http://geosciences3d.univ-lyon1.fr/resources.php#content

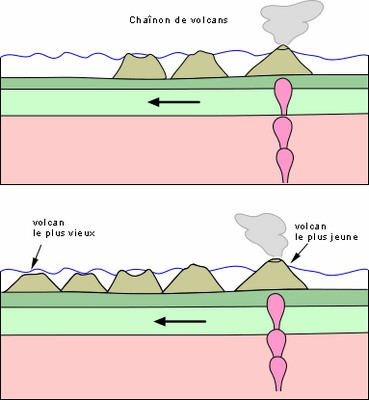

3- Les points chauds

Remarque :

les points chauds ne sont pas fixes mais leur déplacement est négligeable par rapport à celui relativement rapide des plaques en surface.

|

|

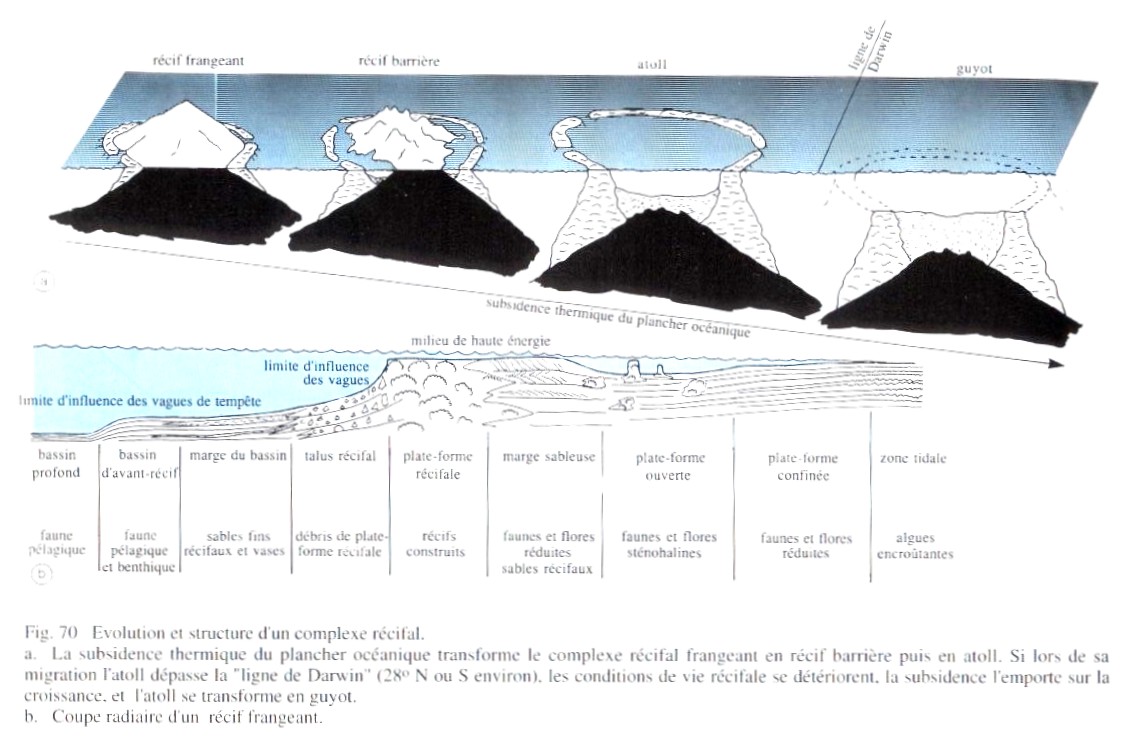

Survol de Huahine et son récif barrière

(Iles sous le vent, Polynésie) |

Survol d'un atoll dans les tuhamotus (Polynésie) |

Extrait de "Comprendre et enseigner La Planète Terre" de J.M Carron

Les Açores : un point chaud sur un point triple...

Lien vers un diaporama assez complet sur les Açores