Nourrir l'humanité |

|---|

Traitement de champ par hélicoptère près de Bakersfield – Californie – Etats Unis © Yann Arthus-Bertrand

Pesticides, insecticides et fongicides empoisonnent 3 millions de personnes chaque année, provoquant maladies chroniques et décès. Ce chiffre a peu de chances de diminuer : le recours aux produits phytosanitaires dans le monde, qui atteint déjà 2 kg/ha/an, est en constante croissance. On en retrouve des résidus sur les fruits et légumes traités et jusque dans l’air intérieur des maisons. Par ailleurs, la contamination d’écosystèmes par ces substances est durable et synonyme de diminution de la biodiversité.

La consommation mondiale de pesticide est en augmentation constante depuis les années 40, passant de 0,49 kg/ha en 1961 à 2 kg/ha en 2004. 20% de la surface totale des Etats-Unis, 35% de celle de la France, sont soumis à des traitements.

Source : http://www.infossante.com/quand-lagriculture-est-mauvaise-pour-la-sant/

Pb : Pourquoi en est-on arrivé là

?

I- Agrosystèmes et productions alimentaires

1- Le fonctionnement d'un agrosystème

TP 7 : comparaisons entre un écosystème et un agrosystème

Document extrait du manuel de SVT - Belin 2011 p 62

|

2- Impact écologique des productions alimentaires

|

|

|

Source : http://chiffres-carbone.fr/ |

Pb : Comment rendre un agrosystème encore plus productif ?

II- L'amélioration des rendements agricoles

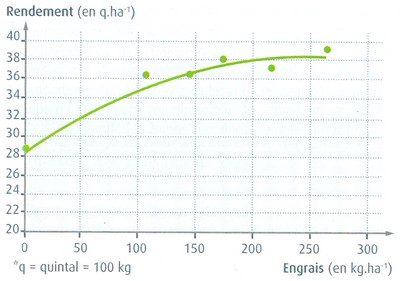

1- Apport de matière et croissance végétale

TP 8

Azote N en kg / ha |

Phosphore P en kg /ha |

Potassium K en kg / ha |

||

Ecosystème naturel ex : forêt |

Stocks naturels dans les sols français | 3000 |

654 |

1245 |

| Prélèvement dans le sol par les producteurs primaires | 46 |

5.4 |

50.8 |

|

| Exportation de biomasse hors de l'écosystème | Moyenne négligeable

ramenée à un hectare

|

|||

| Restitution au sol par l'action des décomposeurs | 46 |

5.4 |

50.8 |

|

Agrosystème ex : champ maïs |

Exportation dans la biomasse récoltée | 230 |

35 |

215 |

| Restitution par enfouissement des résidus après récolte | 11 |

1 |

32 |

|

| Importations : apports de fertilisants | 300 |

83 |

455 |

|

Données extraites du manuel de SVT Nathan 2011 p 96

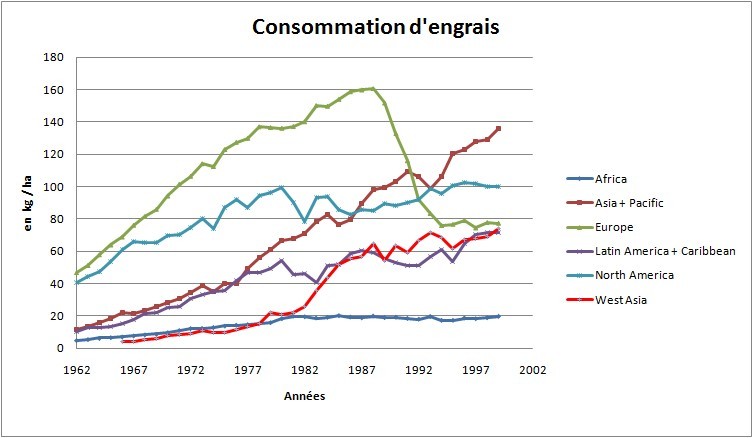

Ces données sont extraites des banques de données des sites :

- "United Nations Environment Programme - GEO Data Portal" (pour les années 1960 à 1999). Les données sont téléchargeables aux formats .xls, .csv, . html, EsriShapefile. Elles peuvent être également visualisées dans un SIG en ligne.

- "World Resources Insitute" (pour les années 2002 - 2007)

Un exemple d'adventice dans un champ de maïs : le liseron (photo : wikipedia) et à droite un flacon tristement célèbre!

Document de droite extrait du maunel de SVT Belin 2011 p64

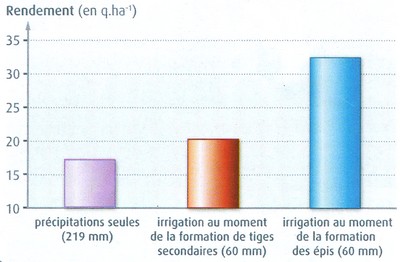

L'eau

est l'élément indispensable à toute culture : l'arrosage

et l'irrigation en région ou en saison sèche permettent

d'augmenter considérablement les rendements. |

source : http://www.ufs-semenciers.org/quisommesnous/Lists/pages/histoire.aspx

Pb : Une autre manière d'augmenter les rendements d'une culture consiste à bien choisir la variété à semer ou à planter. L'homme le sait depuis longtemps mais ces dernières années il est allé beaucoup plus loin : comment ?

2- Sélection et transgénèse

TP9

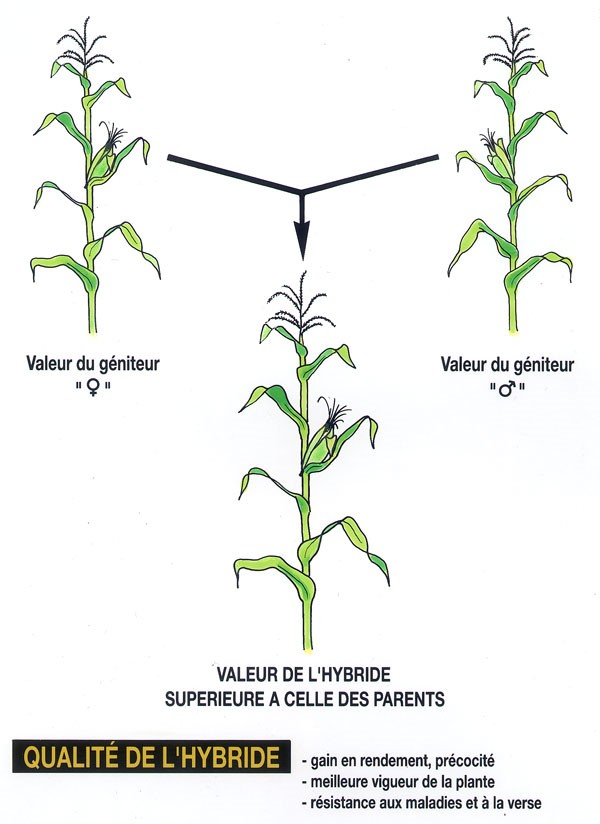

Les techniques de croisement se sont imposées dans le domaine agricole au XIXe siècle. La plupart des végétaux que nous consommons aujourd’hui sont des hybrides résultant de nombreuses années de croisements et de la sélection des meilleurs descendants. Le croisement est considéré comme une méthode d’amélioration génétique puisque le matériel génétique des plantes résultantes est différent de celui des plantes mères. Il est si différent qu’avec le temps ces plantes peuvent devenir des espèces distinctes. Le maïs, dont le rendement est cent fois plus élevé que son ancêtre le téosinte, est une espèce domestique issue d’un croisement. Cet échange de gènes par croisement n’est possible qu’entre indicidus d'une même espèce ou entre espèces génétiquement très proches. Ce n’est que beaucoup plus tard que l’amélioration génétique entre des espèces éloignées, par transgénèse, pourra être réalisée.

Source : http://www.gnis-pedagogie.org/pages/mais/chap5/1.htm

Chaque année, des cultures de maïs sont victimes de la chenille d'un papillon, la pyrale du maïs qui dévore l'intérieur des tiges. Depuis une vingtaine d'années, on cherche à diminuer l'utilisation d'insecticides en agriculture. Une des voies de recherche a été l'obtention d'un maïs transgénique produisant lui-même une molécule insecticide. Pour fabriquer ce maïs, on a utilisé une bactérie du sol Bacillus thuringiensis (Bt) qui produit naturellement une protéine insecticide : le gène codant cette protéine insecticide a été isolé de cette bactérie et introduit dans le patrimoine génétique du maïs. On obtient ainsi des plants de maïs appelé Bt 176, dont toutes les cellules sont résistantes à la pyrale et pour lesquels l'utilisation d'insecticide n'est plus nécessaire. (INRA)

Source : http://svt.lycee-oiselet.fr/IMG/swf/anim.swf?PHPSESSID=b6d675f2f466e82bc07ea179939e128d

Autre lien : http://www.universcience-vod.fr/media/805/mgm---mais-genetiquement-modifie.html

"Pour nourrir 9 milliards d'individus en 2050, il faudra doubler la production alimentaire", Jonathan Foley, Pour la Science janvier 2012

Pb : quel est ce "prix" que l'environnement paye dans cette course aux rendements ? Comment préserver la planète tout en augmentant la production alimentaire ?

III- Pratiques agricoles et développement durable

1- Les impacts négatifs de la "course aux rendements"

TP 10

La prolifération des algues vertes : un problème d'actualité en Bretagne

Marées vertes : fermer le robinet à nitrates !

Il aura fallu qu’un cheval trouve la mort fin juillet, empoisonné par les émanations d’algues vertes en décomposition, pour que le gouvernement semble s’émouvoir de l’ampleur du phénomène des marées vertes sur les côtes bretonnes. Et, début septembre, on apprenait qu’un ouvrier chargé du déblayage des algues était décédé brutalement, à la même période, peut-être en raison de son exposition aux émanations de sulfure d'hydrogène produit par les bactéries qui les décomposent. Ces marées vertes ne sont qu’un aspect du phénomène d’eutrophisation des eaux, qui se manifeste par le développement de très grandes quantités de végétaux. En mer, ce sont principalement les ulves qui forment les marées vertes, mais aussi les algues phytoplanctoniques, dont certaines sont toxiques et ruinent la conchyliculture. Dans les eaux douces, prolifèrent certaines variétés de phytoplancton ou de végétaux enracinés, la compétition tournant souvent à l’avantage des algues, dont certaines sont toxiques, comme les algues bleues. À l’origine de ces explosions végétales : les nitrates et les phosphates, éléments nutritifs en excès. Le ministère de l’Agriculture avait calculé que l’excédent de nitrates, rejeté en mer, représentait plus de 700 000 tonnes d’azote par an ! L’agriculture y contribue aux trois quarts… En Bretagne, les déjections animales sont la source principale de cette pollution : 55 % de la production de porcs y est concentrée sur 6 % de territoire national ! Bernard Rousseau, administrateur à la fédération France nature environnement (FNE), 17 septembre 2009.

« La lutte contre les phosphates n'a été qu'un placebo coûteux et inutile, seuls les nitrates d'origine agricole sont en cause. Les fuites d'azote des bassins versants bretons sont, de 3 à 5 fois supérieures à la normale : 33 mg/l d'eau en moyenne. Je suis formel : pour être efficaces et suivies d'effets sensibles sur les marées vertes, les teneurs en nitrates doivent être ramenées en dessous de 10 mg/l. Le Guillec, dans le Léon, rejette à la mer 97 kg d'azote par hectare et par an. À rapprocher de la Seine, 11 kg, et du Mississipi, 6 kg... » Alain Menesguen, directeur de recherche à Ifremer.

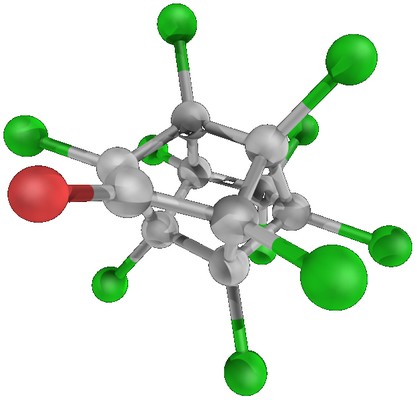

La bioconcentration d'un polluant : exemple du chlordécone aux Antilles

Le chlordécone est un insecticide qui a longtemps été utilisé en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier. Cette substance très stable a été détectée dans les sols et peut contaminer certaines denrées végétales ou animales, ainsi que les eaux de rivières et de sources.

Dans un article paru le 21 juin 2010 dans Journal of Clinical Oncology, des chercheurs de l’Inserm (Unité Inserm 625 - Groupe d'Etude de la reproduction chez l'homme et les mammifères, Université Rennes 1), du CHU de Pointe-à-Pitre (Service d’urologie, Université des Antilles et de la Guyane) et du Center for Analytical Research and Technology (Université de Liège, Belgique) montrent que l’exposition au chlordécone, un insecticide perturbateur endocrinien employé aux Antilles françaises jusqu’en 1993, est associée significativement à une augmentation du risque de survenue du cancer de la prostate.

Un plan d’action chlordécone 2008-2010 en Martinique et en Guadeloupe a été décidé par le gouvernement afin de renforcer les actions et mesures concernant cette contamination. Un arrêté publié en juillet 2008 fixe les valeurs de la limite maximale de résidus (LMR) de chlordécone inférieures aux seuils maximums tolérables de contamination des aliments établis par l'Afssa.

En ce qui concerne les denrées végétales :

- 20 µg/kg pour les denrées cultivables sous climat tropical ou

tempéré (agrumes, fruits tropicaux, tous les légumes, laitues,

maïs, canne à sucre…)

- 10 µg/kg pour certaines denrées spécifiques aux régions

de climat tempéré ou susceptibles d’être importés

de pays autres que les Antilles (blé, riz, pommes, poires et fruits à

noyaux, betterave sucrière…).

Concernant les denrées animales, qu’elles soient d’origine

terrestre ou aquatique, elles devront respecter une valeur limite de 20 µg/kg.

Les plans de contrôle et de surveillance ont été renforcés

dès début 2008, en particulier en ce qui concerne les denrées

d'origine animale.

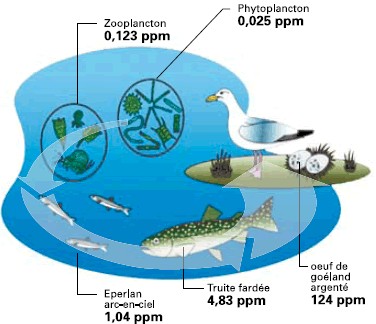

Du fait de ses propriétés lipophiles, le chlordécone a une forte capacité à s’accumuler et à se bioconcentrer le long des chaînes alimentaires aquatiques, animales et végétales.

Source : US Environmental Protection Agency (1 ppm = 1mg/kg ou 1mg/L)

La bioconcentration est le processus par lequel les organismes vivants, en particulier ceux qui vivent dans l’eau, peuvent extraire et concentrer certaines substances chimiques de l’environnement qui les entourent. Ce phénomène est mesuré par le facteur de bioconcentration (BCF). Le BCF est le ratio entre la concentration du composé étudié dans le milieu (eau par exemple) et la concentration dans l'organisme.

La bioamplification ou biomagnification désigne l'augmentation cumulative, à mesure qu'on progresse dans la chaîne alimentaire (chaîne trophique), des concentrations d'une substance persistante. Ainsi, comme le montre le schéma ci-dessus, le polluant s'accumule à chaque étape de la chaîne alimentaire avec à son sommet (oeuf de goéland argenté) des concentrations de polluant persistant parfois 10000 fois supérieures à celle mesurée au niveau du premier maillon (phytoplancton).

Source : http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/index.php?pageid=510

Le risque de propagation du gène intégré aux OGM : exemple du Colza et de la ravenelle

Le colza transgénique intéresse à la fois les agriculteurs et les chercheurs. « Espèce oléagineuse de grande culture, le colza est un hybride naturel issu de croisements entre la navette et le chou, et dont il n’existe pas de populations naturelles hormis les repousses après culture. » explique Anne-Marie Chèvre. En revanche, des mauvaises herbes de la même famille que le colza - celle des crucifères – poussent naturellement dans les champs dont elles rendent le désherbage difficile.. « Les entreprises privées se sont engagées dans la production de colza transgénique résistant aux herbicides puisqu’il apporterait une solution au désherbage. Pour les chercheurs, l’intérêt est cognitif. »

Source : http://www.espace-sciences.org/archives/science/12993-pourquoi-faire-des-ogm-5c70.html

Deux équipes de l’INRA, en collaboration avec le CETIOM, ont évalué les possibilités de croisements entre le colza et la ravenelle, dans des conditions expérimentales proches des pratiques des agriculteurs. Cette étude a confirmé que des hybrides peuvent être produits entre ces deux espèces, à faible fréquence et quel que soit le sens du croisement. Cette première estimation devait être complétée par des expérimentations pluri-annuelles dans une zone naturellement infestée par la ravenelle ; ces essais réalisés en Ariège ont été détruits en 1999 et 2000, par les opposants aux OGM.

Source : http://www.inra.fr/genomique/communique8.html

Quelle est la situation des OGM en France ?

S’agissant de la France, il faut bien distinguer la culture commerciale

et la culture expérimentale. Depuis le moratoire de février 2008,

la France a interdit la culture du maïs MON810 résistant aux insectes

ravageurs, seule plante biotechnologique autorisée à la culture

à des fins commerciales dans l’Union européenne.

Les cultures expérimentales qui ont lieu depuis 1987 sont en perte de

vitesse. En 2000, on dénombrait plus de 170 essais en France, en 2007,

il y en avait moins de 20. Suite au Grenelle de l’Environnement, 2009

et 2010 sont les premières années où la France n’hébergera

aucune expérimentation OGM en plein champ.

"Le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire prennent acte de la décision du Conseil d’État annulant la clause de sauvegarde prise par la France en 2008 pour interdire la culture du maïs transgénique MON810." publié le lundi 28 novembre 2011

Source : http://www.ogm.org/faq/les-ogm/quelle-est-la-situation-des-ogm-en-france.html

Source : http://weedtwister.com/weed_twister_vs_roundup.htm

Bilan...

Pb : Sans produits phytosanitaires, est-il possible de favoriser la culture d'une espèce ?

2- Des pratiques plus respectueuses de l'environnement

Source : http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/capsules/capsule10.pdf

Autre lien : http://www.resogm.org/IMG/pdf/auxiliairesCultures.pdf

Ces

|