RESPIRATION

ET OCCUPATION DES MILIEUX |

|---|

CHAPITRE 2 : Respiration et occupation des milieux

Pb : Qu’ils vivent dans l’air ou dans l’eau, les animaux respirent.

Quels sont les organes qui leur permettent de prélever le dioxygène

dans le milieu ?

I – Différents appareils respiratoires

1 – Respirer dans l’air

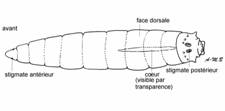

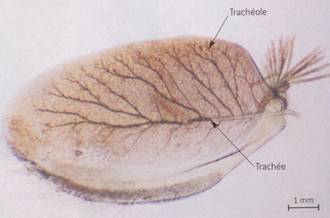

Trachées : TP dissection de l’asticot + Evaluation

formative

Protocole :

1- Ouvrir la carapace de l'asticot dans le sens de la

longueur.

2- Découper un petit carré (5 mm max) de carapace aux ciseaux.

3- Rincer le morceau dans l'eau avec la pince.

4- Déposer le morceau sur une lame.

5- Recouvrir d'une lamelle.

6- Observer au microscope optique (×4, ×10, ×40 en respectant

les consignes !)

7- Placer un papier millimétré transparent sous l’obectif

pour estimer la taille de l’objet observé et placer une barre d’échelle

sur le dessin.

|

|

Poumon : livre p 26 + http://monanneeaucollege.com/respiration-escargot.htm

Poumon vide |

Poumon rempli d'air |

|

|

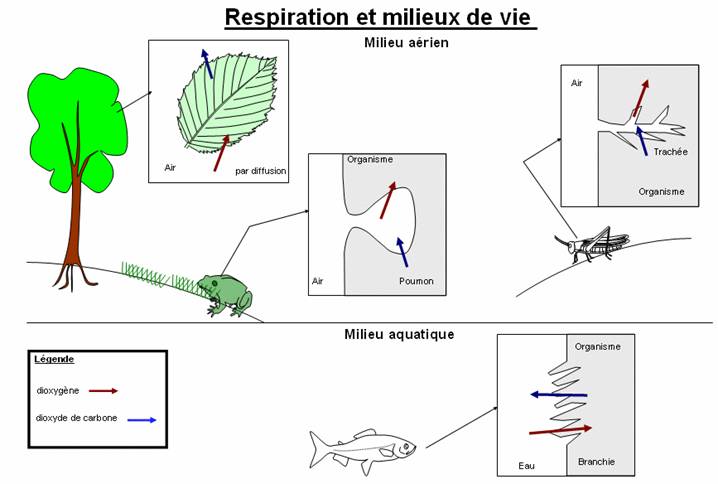

Pour respirer dans l’air il existe deux types d’appareils respiratoires : Les trachées = tubes qui s’ouvrent sur l’extérieur par un orifice (le stigmate) et qui apportent l’air directement aux organes : appareil des Insectes Le poumon = organe dans lequel l’air est acheminé et où se réalisent les échanges respiratoires : appareil des mammifères mais aussi de nombreux autres animaux (escargot...) |

Pb : comment les poissons et certains insectes comme les larves d’éphémères

peuvent-ils respirer dans l’eau ?

2 – Respirer dans l’eau

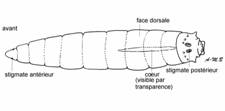

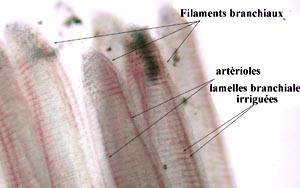

TP1 : dissection de branchies de poisson et de trachéobranchies

de larves d’éphémères + Evaluation formative

|

|

http://vieoceane.free.fr/paf/fichef2a.html

TP2 : dissection de trachéobranchies de larves d’éphémères + Evaluation formative

|

|

Pour respirer dans l’eau, il existe deux grands types d’appareils respiratoires : Les branchies = organes à constitués de lamelles très fines permettant de prélever le dioxygène de l’eau : appareil des poissons Les trachéobranchies = organes aplatis en fomre de feuille et parcourus de fins tuyaux chargés d’acheminer directement aux organes le dioxygène dissous dans l’eau : appareil de certains insectes aquatiques. |

Pb : Certains animaux vivent dans l’eau mais remontent en surface respirer de l’air : quels organes utilisent-ils et comment se comportent-ils ?

II – Différents comportements respiratoires

Observation de différents invertébrés aquatiques (nathan

p 30-31 + aquarium du collège)

Argyronète |

Nèpe |

Limnée |

|

|

|

fabrication d'une cloche à

air emprisonnée dans la toile |

Respiration à quelques

cm de la surface par une gouttière située à l'arrière

de l'abdomen |

Remontées périodiques

et apnées |

| Certains animaux aquatiques comme la limnée, la nèpe ou l’argyronète ont un comportement respiratoire leur permettant d’assurer leurs échanges gazeux avec l’air. Ils possèdent des poumons ou des trachées et des adaptations nécessaires à leurs mode de vie : gouttières de la nèpe par exemple. |

III –Caractéristiques du milieu et répartition des êtres

vivants

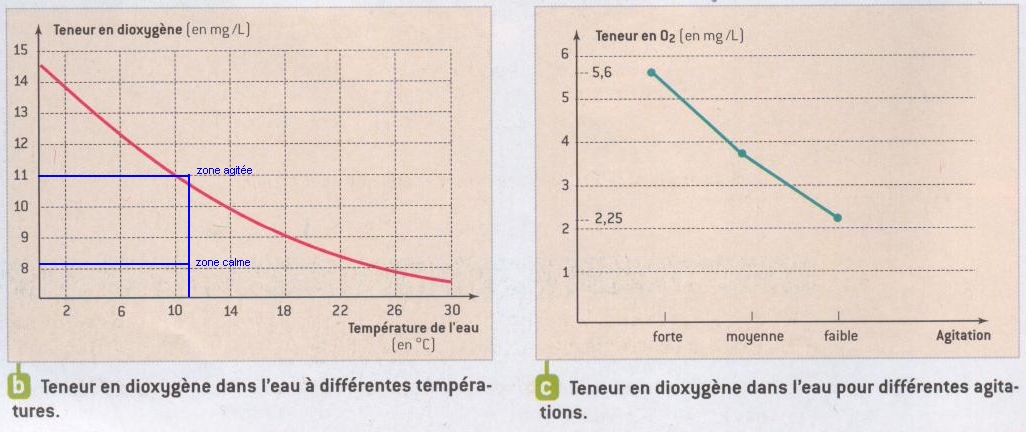

1- Mesures et prélèvements dans le Léguer

Activité sur le terrain : mesure de la température et du taux d'oxygène dans la rivière à côté du collège (dans une zone à fort courant et une zone calme) et échantillonnage de la microfaune à l'aide d'un filet de Surber

Activité en classe : report des mesures du tableau sur le graphique b p40 (Nathan)

Paramètres |

Zone à fort courant |

Zone calme |

Température |

11°C |

11°C |

Teneur en dioxygène dissous |

11 mg/L |

8.2 mg/L |

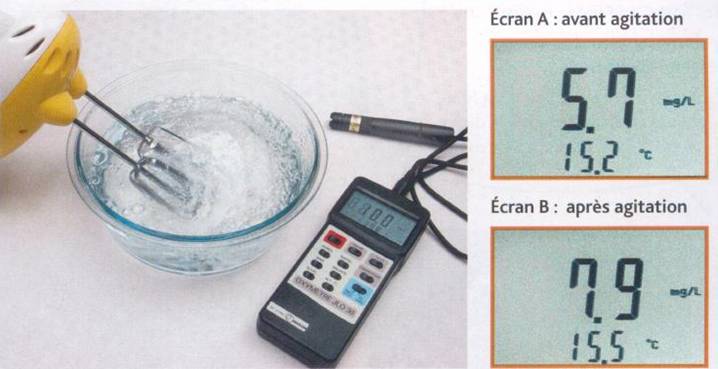

Pourquoi nos points ne sont-ils pas sur la courbe obtenue expérimentalement ? (relier les graphiques c et b)

| Conclusion : l’agitation et la température influent directement sur l’oxygénation de l’eau. |

Remarque : il est très difficile de montrer en classe l'influence de la température sur l'oxygénation de l'eau car la sonde utilisée est compensée, ce qui signifie qu'elle prend déja en compte les variations de température pour corriger la valeur indiquée ! En revanche, l'influence de l'agitation est très facile à montrer...

Activité en classe : observation et détermination des espèces récoltées à l'aide du filet de Surber. Parfois, il est difficile de connaître précisément le nom de l'espèce, alors on se contentera de la famille et on parlera pour tous les noms trouvés d'unités systématiques (US dans le tableau). Pour avoir des données exploitables, il convient de nommer tous les animaux et d'estimer leur abondance.

Unités systématiques identifiées |

Nombre d'unités systématiques |

Larve de Perles (Plécoptères) |

3 |

Larve de Heptagenia (Ephémère Heptagenidée) |

2 |

Larve de Ecdyonurus (Ephémère Heptagenidée) |

3 |

Larve de Epeorus (Ephémère Heptagenidée) |

2 |

Larve de Baetis (Ephémère) |

1 |

Larve de Phrygane (Trichoptère) |

4 |

Ancyle |

2 |

Gammare |

1 |

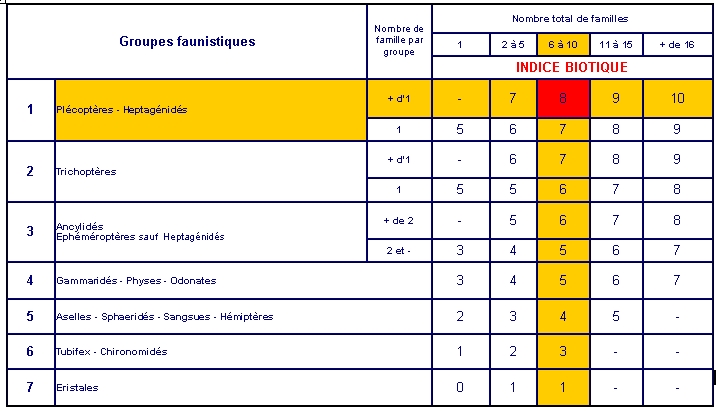

Ces résultats vont nous permettre de noter sur 10 la qualité de l'eau du Léguer à l'endroit du prélèvement : cette note est appelée l'indice biotique. Pour cela, il existe un tableau (dont les auteurs sont Tuffery et Verneaux) qui attribue une note en fonction des espèces trouvées et de leur abondance. On ne travaille qu'avec les espèces les plus exigentes en dioxygène pour savoir à quelle ligne il faut se placer (dans notre cas les larves de Perles et d'Ephémères de la famille des Heptagénidées).

larve d'Ecddyonus

Remarque : Cet indice biotique simplifié (Verneaux 1982) est actuellement remplacé par l'IBGN, plus précis mais plus complexe, qui prend en considération 38 taxons indicateurs, récoltés dans 8 habitats distincts d'1 station, pour attribuer un indice biotique de 1 à 20.

| Les êtres vivants se répartissent dans le milieu en fonction de la teneur en dioxygène. Certaines espèces vivent dans des eaux riches en dioxygène (ex : truite, vairon, larves d'éphémères, de trichoptères) alors que d'autres vivent dans des eaux pauvres en dioxygène (ex : Carpe, Brème, chironome, sangsue) |

Remarque : Avec un indice de 8, on peut dire que le Léguer à Belle Isle est une rivière bien oxygénée qui mérite son classement de 1ère catégorie (présence de truites et de saumons friands de larves d'éphémères...)

2- Autres facteurs modifiant les conditions de vie

|

|

Nathan pages 42-43

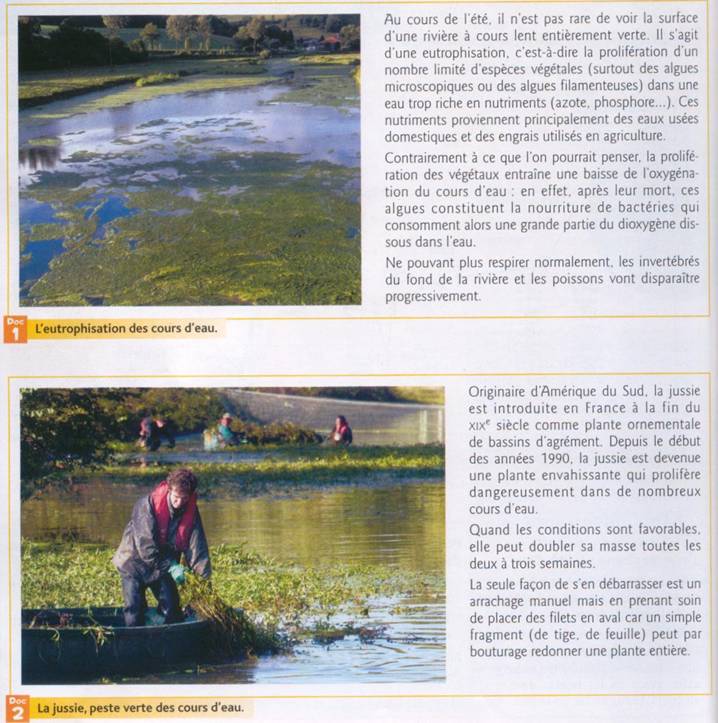

Nathan p 44 + docs ci-dessus (Bordas p 40)

lien internet : http://www.anpei.org/c3pageregions_001_bac_001_jussie.htm

A la lumière, les végétaux chlorophylliens contribuent à l’oxygénation du milieu de vie. Cependant, deux phénomènes peuvent entraîner l'effet inverse, c'est à dire une diminution du taux d'oxygène : - Une prolifération de plantes en surface qui privent les végétaux plus profonds de lumière et donc diminuent leur activité de photosynthèse. - Une prolifération d'algues (microscopiques et filamenteuses) qui, après leur mort, constituent une source de nourriture pour de nombreuses bactéries consommatrices d'oxygène. Cette pollution peut être évitée par la réduction et le traitement des rejets de nitrates et de phosphates. |

Remarque : l'eutrophisation est le terme employé par les scientifiques pour nommer ce phénomène d'enrichissement excessif du milieu en engrais responsables des marée vertes.