PROTECTION

DE L'ORGANISME |

|---|

CHAPITRE 6 : Applications médicales

Pb : De quels traitements dispose t-on en cas de déficience du système immunitaire ?

I – Les déficiences du système immunitaire

1 – Une immunodéficience innée

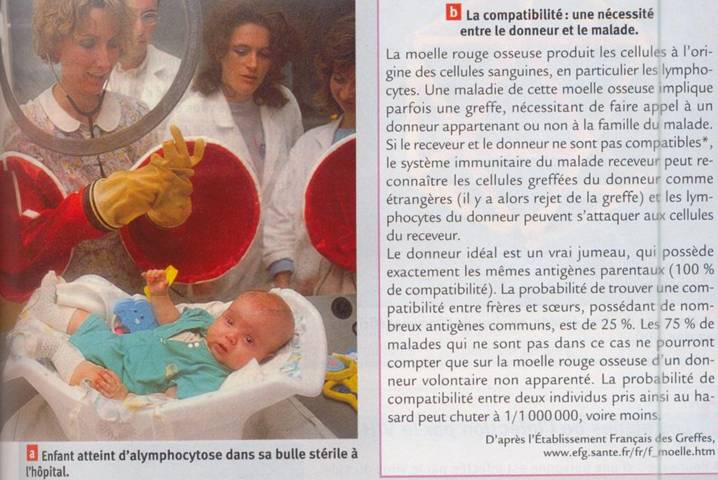

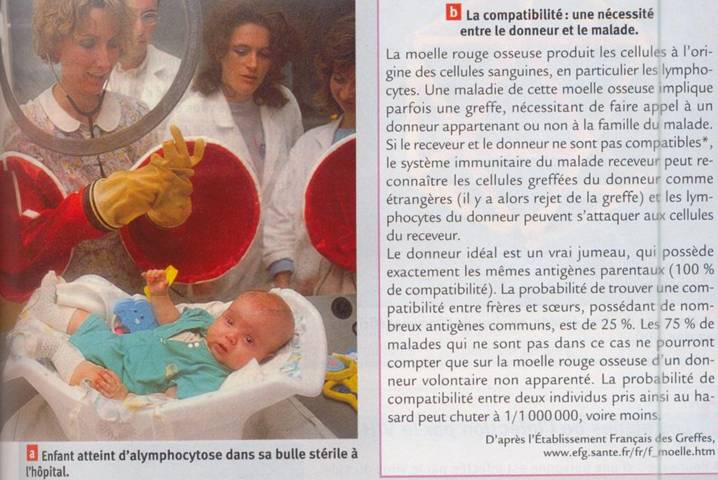

Activité : doc a et b p 92

Dans de rares cas il arrive qu’un enfant naisse avec un système immunitaire déficient. L’immunodéficience est alors due à une maladie génétique. Sans greffe de moelle osseuse (organe producteur de lymphocytes), il ne peut survivre qu’en milieu stérile. |

2 – Une immunodéficience acquise : le SIDA

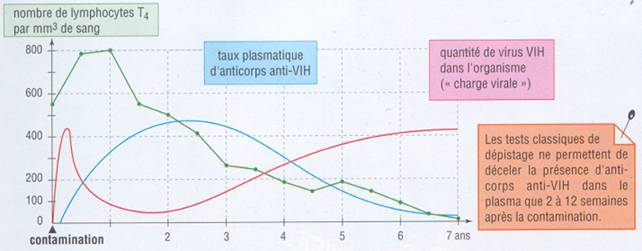

Activité : doc p 93 + commentaire à l’oral des courbes

Dans le cas du SIDA (Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise), l’immunodéficience est due à la contamination du sang et des liquides sexuels par le VIH, virus qui se multiplie à l’intérieur des lymphocytes. Un sujet contaminé ne devient séropositif qu’au bout de 1 à 3 mois, lorsque la concentration d’anticorps atteint le seuil de détection. Sans traitement, les malades du SIDA deviennent

rapidement très fragiles face à l’environnement. |

Pb : Réactions par des cellules ou des anticorps sont des réactions

efficaces mais lentes.

Comment supprimer ou raccourcir ce temps de réponse ?

II – La vaccination

1 – Historique

Activité : lecture doc

Première vaccination contre la variole : 14 mai 1796

En 1775, Jenner commence ses recherches

sur la variole par l'étude de la vaccine des vaches. En 1788, il observe

que chez les garçons de ferme ou les livreurs de lait qui ont accidentellement

contracté la "cow-pox" (maladie de la vache), l'inoculation

échoue toujours et qu'ils sont réfractaires à la variole

humaine.

Il est maintenant prouvé que cette protection était aussi reconnue

en France, notamment en Picardie et en Languedoc, où le cowpox britannique

était connu sous le nom de "picote", et que ces informations

étaient parvenues à Edouard Jenner. Un pasteur du midi, Rabout

Pommier, considérait l'inoculation à l'homme de la "picote"

des génisses comme le meilleur traitement préventif de la variole,

picote et variole étant, disait-il, la même maladie.

Plus tard, comme médecin, Jenner s'est rappellé l'histoire de

la laitière. Posant des question à son entourage, un homme des

environs lui aurait rappelé le dicton: "Si tu veux une femme qui

n'aura jamais les cicatrices de la variole, mari une laitière".

Quatre ans plus tard, et vingt ans après

ses premiers travaux, le 14 mai 1796, Edward Jenner pratique la première

inoculation du vaccin contre la variole. Il inocule du pus prélevé

sur une pustule de cow-pox (la maladie de la vache) de la main d'une paysanne

contaminée par sa vache, Sarah Nelmes, à un garçon de huit

ans, James Philipps, qui n'avait jamais été en contact avec la

variole. Au dixième jour l'enfant présenta une pustule vaccinale

au point d'inoculation, qui guérit sans incident. Ensuite, Jenner lui

fit subir une variolisation, qui n'eut aucun effet (après un délai

d'observation de deux ans).

Jenner renouvela l'expérience une trentaine de fois, selon des procédés

différents: "de bras à bras", "directement"

et publie ses résultats, en juin 1798 sous le titre "An Inquiry

into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae..." ("Enquête

sur les causes et effets de la variole vaccine, maladie découverte dans

certains comtés occidentaux de l'Angleterre, notamment dans le Gloucestershire,

et connue sous le nom de cow-pox.") "Je n'ai jamais observé

de cas mortels de cow-pox et comme il est clair que cette maladie laisse la

constitution dans un parfait état de sécurité vis-à-vis

de l'infection variolique, nous ne pouvons nier qu'un tel mode d'inoculation

devra être adopté".

2 – Principe

La piqûre de rappel sert à stimuler la production de lymphocytes-mémoires. La vaccination est une méthode généralement préventive. |

Pb : Que faire contre un microbe pour lequel nous ne sommes pas vaccinés ?

II – La sérothérapie

1 – Historique

A la fin des années 1880, alors que la diphtérie était responsable en France de plus de 30.000 décès d’enfants, Berhing et Kitasato, en Allemagne, procédaient à des expériences d’immunisation de rats et de cobayes contre la diphtérie. Le 3 décembre 1890, ils publièrent un mémoire établissant que le sang des animaux auxquels ils avaient injecté la toxine diphtérique contenait une substance qui s’oppose aux effets nocifs de la toxine sécrétée par le microbe responsable de la diphtérie (Behring et Kitasato, 1890). Quelques années plus tard, Berhing en Allemagne et Roux en France mettaient au point un sérum antidiphtérique à partir du sang de cheval hyperimmnunisé. L'injection au cheval, dans des conditions déterminées de la toxine antigénique, suscitait l'apparition d'anticorps dans son sang, à partir duquel on préparait le sérum.

Le cheval est longtemps resté la principale source des sérums utilisés en thérapeutique antidiphtérique, antitétanique, antibotulique et antigangréneuse. De nos jours, on administre de préférence des fragments d’anticorps purifiés, d'origine humaine, utilisés notamment contre les hépatites virales A et B et les maladies contagieuses de l'enfance (oreillons, rubéole, varicelle) ; c’est l’immunothérapie. Les anticorps spécifiques ont perdu de leur intérêt thérapeutique du fait des progrès de la vaccination et de l'antibiothérapie, mais elles sont encore utilisées dans le traitement de la diphtérie, du botulisme et des envenimations (en Europe, essentiellement contre le venin des vipères).

2 – Principe

La sérothérapie consiste à injecter directement à un sujet malade des anticorps « tout prêts » que l’on trouve dans le sérum de personnes immunisées contre cette maladie. La protection est immédiate mais de courte durée. La sérothérapie est une méthode curative d’urgence. |